01.お知らせ

大切な歯を残す。品川区・大田区(東京)の歯科・インプラント・歯周病なら当院へ

夜間のマウスピース(=ナイトガード)の正しい取り扱いについて

2026/01/22

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニックの歯科助手 須藤です。

夜間のマウスピース(=ナイトガード)は、歯ぎしり・食いしばりから歯や顎を守る大切な装置です。

毎日お口の中に入れるものだからこそ、正しいお手入れがとても重要になります。

また、マウスピース使用中の方のにおいや色が気になるなどのトラブルについて原因と対策をご紹介します。

1.マウスピースの装着方法

マウスピースを口の中に入れて歯の形に沿わせたら、親指でしっかりと押しこんで装着してください。

マウスピースを使用する上で行ってはいけないことが「軽く口の中に入れて、噛んで装着する」方法です。この方法はマウスピースの歪みや破損を招くため絶対にやめましょう。

2.起こりうるトラブル

①着色

マウスピースはレジン(歯科用樹脂)素材でできているため、着色しやすいです。

・コーヒー・紅茶・緑茶

・赤ワイン

・カレーなど色の濃い食べ物

・たばこ

これらが着色の主な原因です。また、唾液中のたんぱく質や細菌が付着したままになることで、黄ばみやくすみが進行することもあります。

ナイトガード装着後はお水、ぬるま湯以外のご飲食はお控えください。

また、使用後は必ず洗浄しましょう。着色は見た目の問題だけでなく、汚れが付着しやすくなっているサインでもあります。

②歯石

「マウスピースに歯石が付くの?」と驚かれる方も多いですが、実は付着します。

マウスピースに付着したプラーク(歯垢、細菌のかたまり)が唾液中のミネラル成分と結合することで歯石化します。

歯石は一度付着すると、ご自宅の洗浄で取り切ることが難しくなります。

歯石が付いたマウスピースを使い続けると、

・細菌が増えやすくなる

・口臭

・歯肉炎や虫歯リスクの上昇

などにつながるため、歯科医院での定期的なチェックと早めのクリーニングが大切です。

③破損

マウスピースは日々の食いしばりや歯ぎしりで削れてきます。薄くなったり、穴が開き壊れたりしたらすぐに歯科医院で調整か再製作をしてもらいましょう。

また、一点に強い力がかかると簡単に割れてしまうため、前述のとおり噛んで入れたり、ケースに入れずに保管するのは止めましょう。

3.マウスピースの洗浄方法

毎朝起床時に、水かぬるま湯の流水と柔らかい歯ブラシで優しくこすり、マウスピース表面についた汚れを流してください。また、水洗いのみでは汚れを取り切ることが難しいため、週に2~3回は専用の洗浄剤を使用することをおすすめします。

※汚れを放置すると、短期間でも細菌は増殖します!※

【推奨される洗浄剤 3つのタイプ】

スプレータイプ

✅ おすすめポイント

①手軽さ、即効性

・外出先でもシュッとひと吹きでケアできる

・時間がない時でも簡単に使える

②部分ケアにも向いている

・気になる部分だけにピンポイントで使用可能

③持ち運びが便利

・ミニサイズの物であれば軽いためポーチに入れて携帯しやすい

タブレットタイプ

✅おすすめポイント

①しっかり深部まで洗浄できる

・水に溶かして浸けるだけで、全体をまんべんなく洗浄できる

・殺菌・漂白効果が高いものが多い

・ニオイや着色汚れにも強い

②まとめてケアに最適

・矯正リテーナーや入れ歯をお持ちの方は一緒に洗浄できる

・夜のルーティンとして、1日の汚れを徹底除去できる

泡洗浄タイプ

✅おすすめポイント

①洗浄力が高い

・泡が汚れに密着して、細かい隙間の汚れまで作用しやすい

・消臭・抗菌効果

・多くの泡タイプは匂いの除去や抗菌成分入りで清潔に保てる

②視覚的にしっかり洗えている感覚がある

・泡の状態が見えるため、洗浄している実感が得られる

3つのタイプに洗浄効果に大きく差はないため、ご自身の好みでお使いください。

【×間違ったマウスピースの洗浄方法】

・熱湯での洗浄

煮沸消毒ができるように感じますが高温により変形してしまいます

・歯磨き粉の使用

歯磨き粉に含まれる研磨剤により細かい傷が付き、細菌が入り込んで不衛生になります

・アルコール、漂白剤(ハイターなど)、クエン酸、重曹などの使用

素材の劣化、変色の原因となります

マウスピースを傷めないために、正しい洗浄方法を選択しましょう。使用中ににおいが気になる場合は歯科医院での洗浄もおすすめです。

4.マウスピースの保管方法

マウスピースは、洗浄後に乾燥させてから専用のケースの中に保管をお願いいたします。

一時的に置いておくだけだから…といって「ティッシュに丸めて置いておく」ことは止めてください。

ゴミと間違えて、一緒にお住いの方やご自身で捨ててしまうケースが大変多いので注意しましょう。

5.歯科医院でのメンテナンス

ご自宅でのケアをしているにも関わらず、

・着色が強くなってきた

・歯石の付着がみられる

・においが気になる

・入れづらい、合わなくなってきた

といった場合は、歯科医院での超音波洗浄やチェックをおすすめします。

ご自身で削ったり、漂白をしてしまうとマウスピースが破損したり合わなくなってしまう原因になりますので、歯科定期検診やメインテナンスの際に歯科医師か衛生士にご相談ください。

マウスピースは消耗品です。

定期的に状態を確認し、必要に応じて調整や再作製をすることで、より安全にお使いいただけます。

まとめ

マウスピースを清潔に保つことは、

・お口の健康を守る

・マウスピースを長持ちさせる

・快適な装着を維持する

これらのためにとても重要です。

毎日の簡単なケアと、定期的な歯科医院でのチェックを習慣にしてみませんか?

私たちは歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、

患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し

患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。

皆様のご来院を心からお待ちしております。

http://kanamorisika.com/yoyaku24h/

夜間のマウスピース(=ナイトガード)の役割と必要性とは?

2025/12/25

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニックの歯科衛生士 深澤です。

朝起きた時に、以下のことを感じた経験はありますか?

・顎が疲れている

・顎や顎関節が痛い

・肩こり、頭痛がする など…

当てはまる方は寝ている間の無意識の食いしばりや歯ぎしりで、歯や顎に負担をかけている可能性があります。寝ている間は起きている時と違い、力のブレーキをかける意識が働かないために負担がさらに大きくなり歯が削れる・詰め物が壊れる・歯ぐきや顎関節に悪影響が出るなどということがあります。

それらが続くと、歯が割れてしまい抜歯になるかもしれません!!

そうならないように、予防として何ができるかをお伝えします。

1.なぜ食いしばりや歯ぎしりが起こるのか

食いしばり(上の歯と下の歯を強く当てる癖のこと=クレンチング)や歯ぎしり(上の歯と下の歯を当てながら横にスライドさせること=グライディング)が起こる原因は様々です。

①ストレス

一番多い原因とされています。緊張や集中している時、精神的につらい時に食いしばりや歯ぎしりが起こります。

②かみ合わせが合っていない

詰め物や被せ物の高さなどが合っていないと、体が無意識に正しい位置を探そうとして歯ぎしりが起こります。

③睡眠の質が悪い

睡眠が浅い、いびきをかく、睡眠時無呼吸症候群などがあると、呼吸をスムーズにしようとして歯ぎしりが起こることがあります。質が悪いとストレスにも繋がります。

④姿勢が悪い

パソコンやスマホ操作で顎、首、肩周辺の筋肉が長時間緊張していると、無意識に食いしばりが起こります。

⑤日常の癖になっている

スポーツや仕事中など、集中している時の癖で食いしばりが癖になっていることがあります。

他にも、薬(抗不安薬)や嗜好品(タバコ、アルコール)が原因で歯ぎしりを誘発することがあるとされています。

2.食いしばりや歯ぎしりがあるとどうなるのか

無意識に行われる食いしばりや歯ぎしりによって、自分の体重以上、だいたい数十~百キログラムという私たちの想像を超える力がかかっています。

この強い力がかかり続けると、

・歯がすり減る

・歯にヒビが入り、割れる

・詰め物や被せ物が壊れる

・歯ぐきが下がって見た目が変わったり、知覚過敏(歯がしみること)が起こる

・顎関節に負担がかかり、痛みが起こる(顎関節症)

などの様々なトラブルが起こります。

その中でも一番怖いのは、歯が割れてしまうことです!

特に縦に割れてしまうと保存が難しく抜歯する以外方法がないです。

知っておいていただきたいのは食いしばりや歯ぎしりは治療方法がなく、対処療法しかありません。

またマウスピースを装着したからといって、食いしばりや歯ぎしりが治ることはありません。

そこで夜間のマウスピース(ナイトガード)を装着することで、歯を滑らせたり歯同士を当てないようにし、これらの負担を分散させて歯や顎を守り割れるリスクを下げることが大切なのです。

3.マウスピース(ナイトガード)の役割

夜間のマウスピースは基本寝る時に、上の歯にのみ装着します。

役割をまとめると以下のようになります。

①食いしばりや歯ぎしりによる、歯や顎の負担を軽減する

②顎関節症の予防、症状の緩和

③詰め物や被せ物、インプラントが壊れるのを防ぐ

④歯ぐきが下がったり、知覚過敏が起こるのを防ぐ

⑤歯周病でグラグラしている歯への負担を軽減し守る(咬合性外傷予防)

⑥矯正治療後に歯が動くのを防ぐ(リテーナーというまた別の用途のもの)

また、マウスピースにはソフトタイプ(柔らかい)とハードタイプ(硬い)ものの2種類があります。

ソフトタイプは、歯科医院で簡単に作製できクッション性があるものです。装着時の違和感は少ない反面、デメリットもあります。下の歯と当たった時に滑らずに噛み込んだり、本来噛む場所でない位置で噛んでしまうことで力の偏りが出たり、頬の筋肉の活動量が上がるため長期の使用は避けた方がいいという考え方もあります。

一方でハードタイプは、クッション性がなくしっかりとした材質であるため、くいしばり・歯ぎしりによっておこる力を分散させることができます。

食いしばりや歯ぎしりを自覚していたり指摘された経験があれば、歯医者さんでマウスピースを作製してもらうことをおすすめします。

すでにマウスピースを持っている方で、使用しているのに顎が疲れたり、違和感があるようであればマウスピースが合っていないか削れている可能性が高いです。こちらも歯医者さんで調整や再作製をしてもらいましょう。

※市販で熱で柔らかくして自分で作製するマウスピースがありますが、歯の並びは個人それぞれ違うため、フィットしない場合があります。歯並びが変わるなど悪影響を与えることがあるのでこちらも長期使用はおすすめしません。

4.当院のマウスピースの特徴

最後に、当院のマウスピースについて軽くご紹介したいと思います。

当院はハードタイプを推奨しております。

経験のない方はいきなり大きなマウスピースが入ると違和感が強いことがあるので、まずは小さめのソフトタイプを、期限を決めて使用していただきます。それが問題なく使えるようであれば、上の歯全てを覆う本格的なハードタイプに切り替えていきます。

当院のハードタイプのマウスピースは歯だけでなく顔の骨格の3Dスキャンも行い、顎関節の位置を一番楽な場所に誘導する役割を持つ、とても精密な作りになっています。材質は硬く厚めで、歯を全体的にバランスよくかませることで、力を分散させて歯を守ります。

3Dスキャンとは?→ 参考動画はこちら

食いしばりや歯ぎしりが気になる方は、ぜひ一度ご相談にいらしてくださいね!

私たちは歯周病専門のクリニックとして

虫歯治療から噛み合わせまで、

患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し

患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。

皆様のご来院を心からお待ちしております。

http://kanamorisika.com/yoyaku24h/

噛む力を測定する装置、筋電計とは?ボツリヌス毒素製剤を用いた注射時にもおすすめ

2025/11/27

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニックの歯科医師 沼部です。

朝起きると頬の筋肉がこわばっている、歯がしみていたい。

このような症状の多くは夜間の食いしばりや歯ぎしりによって起こります。

また、日中の仕事・家事の間につい食いしばってしまう方も少なくありません。

今回は食いしばり・歯ぎしり・頬のこわばりなどにお悩みの方への、自身の筋肉量を測る装置・筋電計の内容について触れていきます。

食いしばりによる弊害

毎日食いしばりや歯ぎしりをしてしまうと頬の筋肉(咬筋)が鍛えられてしまい、頬のこわばり・疲れの症状が起こります。それだけでなく、顔のエラと呼ばれる部分が発達してしまい、顔がベース型、下顔面が横に張り出すような形になってしまいます。

発達した咬筋によってさらに強い力が加わるため、歯や顎関節に大きな負担がかかってしまいます。

咬筋とは?

噛む時に使う頬の筋肉のことを、咬筋(こうきん)と言います。頬骨弓(側頭筋と頬骨)から下顎骨にまたがる筋肉のことです。

発達した咬筋の筋力はご自身では気づきにくいですが、実は大きな力がかかっている可能性があります。それを客観的に調べることができる装置が、筋電計です。

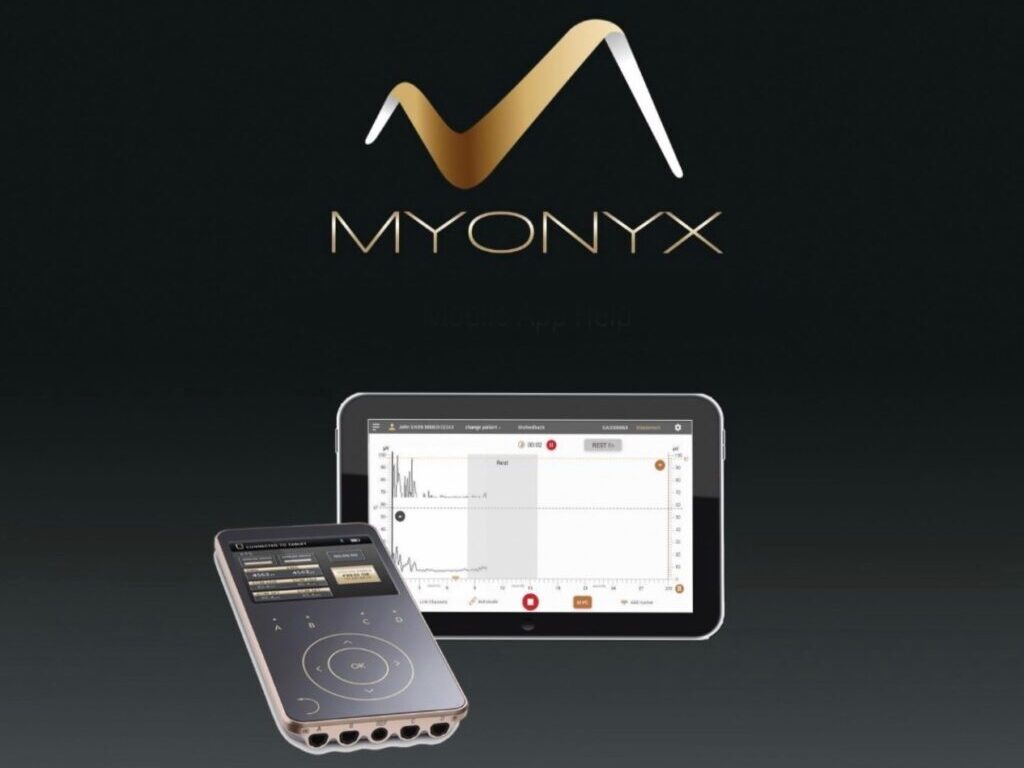

MYONYX / マイオニクス筋電計とは?

MYONYX / マイオニクス筋電計とは、医療機器承認の表面筋電計です。

筋収縮と弛緩の電気的活動をチェアサイドで測定し、咬筋の筋機能評価をリアルタイムに見ることができます。

当院では咬筋へのボツリヌス毒素製剤を用いた注射をする前に、筋力を測定し数値化をすることで治療の必要性や効果をよりご理解・ご実感頂けるようにしており、MYONYX / マイオニクス筋電計を取り入れております。

マイオニクス筋電計の特徴

・筋収縮と弛緩の電気的活動をチェアサイドで測定できる

・客観的な評価が可能

・術者の技量に左右されないため数値に乱れが生じない

・簡便で再現性に優れている

・保険内で行える(1500円程度)

測定方法

咬筋のある両頬にパッチを貼り、噛んだり離したりする事を20秒間繰り返して計測をします。

※パッチを貼り付けるときに、一部頬をアルコールで拭きとる必要があります。

測定結果

結果は表になって示されます。

特に見て頂きたいのが、最大値の数値です。

A=左側の咬筋の筋肉量

B=右側の咬筋の筋肉量 です。

最大値はBの右側に190を超えるかなり高い数値が計測されました。

基本的に平均値は50程度であり、100を超えるとかなり咬筋の力が強い、とされます。

この方は左右共に100を超えており咬筋がかなり発達しているため、ボツリヌストキシン製剤を用いた注射を行い、就寝時のマウスピース(ナイトガード)を使用していただく事で顎のこわばりがとれました。

筋電計で高値が出た場合

もし100以上の数値が計測されましたら、ボツリヌス毒素製剤を用いた注射にて咬筋の弛緩を推奨しております。ボツリヌス毒素製剤を用いた注射についての詳しい説明はこちら

さいごに

筋電計は簡便で再現性に優れており、咬合力に関係する歯科治療の診断基準に使用できます。

日中・夜間を問わず食いしばり・噛みしめのある方は計測をお勧めします。取り扱いのある歯医者さんも限られますので、ホームページなどで確認してから来院されることを推奨します。

私たちは、歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、 患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。 皆様のご来院を心からお待ちしております。

初診のご予約はこちら https://www.kanamorisika.com/yoyaku24h/

顆粒入りの歯磨き粉の注意点とは?顆粒の正体について解説!

2025/10/23

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニックの歯科医師 沼部です。

歯磨き粉を選ぶときに、「よく磨ける!」などの広告をみたり、歯についた着色を取りたいがために顆粒入り歯磨き粉を選んでいませんか?

「顆粒によって自分で磨ききることが出来ない部分の汚れを浮かせることができる」と聞くと、つい使いたくなりますが実は顆粒入りの歯磨き粉には注意が必要です。

顆粒入り歯磨き粉とは

歯磨き粉にはいっている白い顆粒は、歯の表面の汚れを浮かせる為に配合されていることが多いです。歯磨き粉の会社によっては磨きづらい部分まで顆粒が入り込み、よく磨けるという表記もされています。

白い顆粒の正体

白い顆粒は汚れを落とすための「清掃剤」「研摩材」として配合されます。顆粒の種類は沢山ありますが、日本で販売されている歯磨き粉に含まれる顆粒として使用される頻度が高い成分の例をいくつかあげます。

・炭酸カルシウム(CaCO3)

・リン酸カルシウム

・酸化アルミニウム

・無水ケイ酸(シリカ)

大前提として、これら全て飲み込んでしまったりしても体に有害な作用をもたらすような悪いものではありません。

顆粒入り歯磨き粉のメリット

爽快感があることや、自宅で手早くステイン(着色)を除去できるメリットがあります。

顆粒入り歯磨き粉のデメリット・注意点

顆粒により手早く汚れを除去できる反面、歯を傷つけてしまうリスクがあります。

強い力でブラッシングをしてしまうと硬い顆粒が歯の表面をこすり歯が傷ついてしまいます。

また、顆粒が歯と歯の間や被せものの隙間に長時間残ると、歯茎の炎症や歯周病につながってしまってしまいます

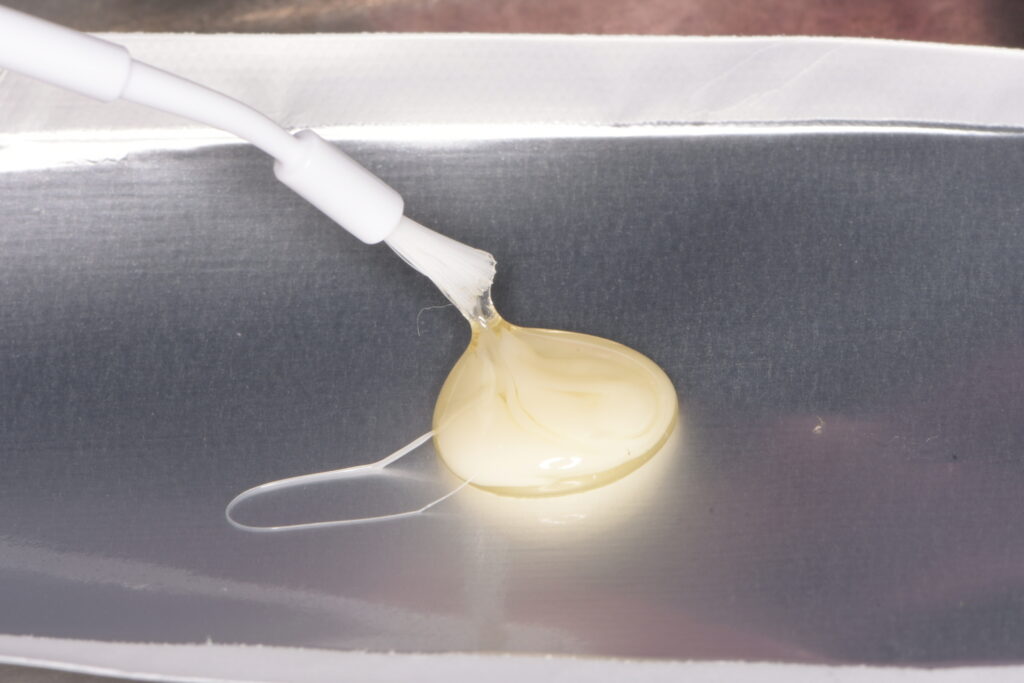

顆粒が口腔内に残ってしまっている実際の写真

こちらは、当院のメインテナンスの3時間前に自宅で顆粒入りの歯磨き粉を用いて歯みがきをした患者様の口腔内の写真です。(マイクロスコープで撮影)

歯茎の際の部分に、白い粒が付いているのが見えます。歯みがきをしてから3時間も経っているのに、歯周ポケットの中に入り込んでしまっています。このまま排泄されずにずっと歯茎の中にいてしまったら、歯茎が下がり歯周病になってしまいます。

歯周病の正しい知識についてはこちらのリンクを参照してください

そもそも、歯磨き粉がなくても正しい歯ブラシの使い方・動かし方ができていれば、磨き残しをなくすことができます。

ではなぜ歯磨き粉を使うように指導するかというと、歯の強化の為です。

具体的には、

・虫歯の発生・進行を防ぐため、

・歯周炎(歯槽膿漏)の予防

・口臭防止

・飲食物由来の着色やたばこのヤニ除去

・歯石の形成・沈着を防ぐ

などが主な歯磨き粉の役割です。

磨き残しをなくすためには顆粒に頼るのではなく、定期的に歯医者さんに通い「正しい歯みがきの方法」を知り、歯みがきの上達をすること、定期健診へ通うことが重要です。

使用を控えた方が良い方

インプラントが入っている方

インプラント治療している方は白い顆粒がインプラントと歯茎の間に入り込んでしまい、インプラント歯周炎(インプラント周りの骨が溶ける要因)になってしまうので使用は控えてください。

また顆粒によりインプラントの表面に傷がついてしまい、細菌やプラークがつきやすくなってしまいます。

歯周病の方

歯周病である方は、白い顆粒が歯周ポケットに残り続けることで歯周病の憎悪の可能性があります。

また、歯周病と診断されたり歯茎が下がりやすい方は歯周病対策が行える、「イソプロピルメチルフェノール」「酢酸トコフェロール」などの成分が配合されている歯磨き粉を選ぶようにしてください。

電動歯ブラシを使用中の方

電動歯ブラシは手用の歯ブラシよりも力がかかりやすく、歯の表面が削れてしまうリスクが高いため顆粒入り歯磨き粉は控えた方が良いです。

電動歯ブラシで歯を磨くときはジェルタイプの歯磨き粉などを使用するようにしてください。

知覚過敏の症状がある方

知覚過敏とは、冷たいものを口に含むと歯がしみることを指します。顆粒により歯が削れてより知覚過敏の症状が進む可能性が高いので、歯肉退縮している方や知覚過敏がおこりやすい方は使用を控えて下さい。

安全に使うポイント

「爽快感があるのが好き」などの理由で顆粒入りの歯磨き粉を使いたい場合には、週1~2回にとどめるなどの工夫をした方が良いです。また、歯みがき後は口をよくゆすぐようにしてください。

まとめ

顆粒そのものが悪い成分なわけではないのですが、顆粒による弊害が大きいので顆粒入りの歯磨き粉は避けるのが無難です。

当院では、メインテナンスの際に患者様ひとりひとりにあった歯磨き粉をはじめ、歯ブラシや清掃器具のご提案を行っております。わからないことがあれば些細なことでも私たちに聞いて下さい。

私たちは、歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、 患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。 皆様のご来院を心からお待ちしております。

予約はこちらから

EMSエアフローとは?矯正中のクリーニングについて

2025/09/25

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニックの助手 安田です。

矯正中は金属の器具がついているので、セルフケアだけでは虫歯や歯周病を予防することがとても難しくなります。

その時に必要なのが歯科医院での定期的なクリーニングです。

今回は、当院で矯正中のクリーニング時に使用する機械をご紹介いたします!

使用する機械について:EMSエアフローとは

当院では、クリーニング時にEMS社の「エアフロー プロフィラキシス マスター」という機械を使用しています。

EMSエアフローは、細かなパウダーと水、空気を同時に噴射して、歯の表面や隙間、歯周ポケットの汚れまで除去することができる機械です。

EMSエアフローの特徴

1.痛みが少ない

EMSエアフローは、パウダー・水・空気の力でやさしく汚れを取り除くため、従来のクリーニングに比べて刺激が少なく、痛みを感じにくいのが大きな特徴です。

また、水の温度調整が可能なため、矯正中などで知覚過敏が起こりやすい方も温水を使うことで快適に施術を受けていただけます。

2.不快感が少ない

従来の回転器具や超音波スケーラーで感じるような振動や「キーン」という音がほとんどなく、ストレスの少ないクリーニングが可能です。

音や刺激が苦手な方でも、リラックスして受けていただけるので治療への不安感も軽減されます。

3.口の中がスッキリする

歯の表面の目に見える汚れだけではなく、バイオフィルム(細菌の膜)まで除去できるため、施術後は舌で歯を触ったときにツルツルとした感触があり、お口の中がスッキリしたように感じます。

4.着色がとれる

日常生活でついてしまう、コーヒーや紅茶などによる着色を低侵襲で、歯にやさしくきれいに除去することが可能です。

※ただし、歯の内部の黄ばみを漂白する「ホワイトニング」とは異なり、EMSエアフローは本来の歯の色に戻す施術になります。

クリーニング前後の口腔内写真

実際に矯正中の患者様のクリーニング前後で染め出しを行い、EMSエアフローを使用するとどれだけ汚れが落ちるのかを比較しました。

症例①

症例②

まとめ

当院では毎月の矯正のチェックと同時にクリーニングを行っております。

矯正中は器具によってセルフケアの難易度がかなり上がります。

虫歯や歯周病にならないためにも定期的にクリーニングに通うことをおすすめしております。

矯正中のセルフケアについては、こちらの矯正中のセルフケアについての記事も参考にしてください。

また、現在矯正をされていない患者様・マウスピース矯正を行っている患者様へも、EMSエアフローを使用したクリーニングをご案内しておりますのでお気軽にご相談ください。

※矯正治療は自由診療の内容のため、クリーニングも自由診療になります。また、当院で矯正治療中の患者様を対象にEMSエアフロ―を使用したクリーニングを行っております。他院で矯正治療をされている方のクリーニングはお受けできかねますのでご了承ください。

私たちは、歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、 患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。 皆様のご来院を心からお待ちしております。

矯正治療経験者の現役歯科衛生士が伝授!矯正中の歯磨き・セルフケアのポイント3選

2025/08/28

01.お知らせ, 02.かなもり歯科クリニック, 15.矯 正

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニックの歯科衛生士 隅田です。

「矯正を始めてから、歯磨きがうまくできているか不安…」

「器具に食べ物が詰まりやすくて、清潔に保つのが大変…」そんなお悩みを抱えている矯正治療中の患者様はいませんか?

矯正治療は、美しい歯並びと正しい噛み合わせを手に入れるための大切なステップです。

しかしその一方で、ワイヤーやブラケットなどの装置が常にお口の中にある状態になるため、セルフケアの難易度が格段に上がります。実際、矯正中に虫歯や歯ぐきの炎症が進行してしまうケースも少なくありません。

「せっかく矯正を頑張っているのに、逆にお口の中の状態が悪くなってしまった…」ということになれば、矯正後の満足感も半減してしまいますよね。

だからこそ、矯正中のセルフケアには、普段以上に「正しい歯みがき」が求められます。

ただでさえ手間がかかる矯正治療中に、毎日のケアを続けることは決して簡単ではありませんが、「何を意識すればいいのか」「どのように磨けばいいのか」を知っているだけでも、その負担は大きく軽減されます。

実は私自身も、半年前に矯正治療を卒業したばかりの1人です。

上顎前突を改善したく、3年3ヵ月ワイヤー矯正にて治療を行いました。

そして、その経験をもとに歯科衛生士として多くの患者様に口腔ケアのアドバイスをする立場にあります。矯正治療中に感じた不安や疑問や「こうしておけば良かった」と思ったことを、今の臨床経験と照らし合わせながら日々、患者様への指導に生かしています。

今回は、そんな私の経験をふまえて「矯正中でもきれいな口腔内を保つための歯磨き・セルフケアのポイント」を3つに絞ってご紹介します。

これから矯正治療を始める方、すでに治療中の方、そしてご家族やお子さんに矯正中の方がいらっしゃる方にも、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

なお、アライナー矯正(マウスピース矯正)や矯正中でない患者様はこちらのブログをご参照ください。

1. 歯ブラシは「ブラケット部分に向けて」当てるのが基本

矯正治療中は、歯の表面にブラケットという小さな装置がついており、その間をワイヤーが通っています。このブラケットまわりは、食べかすやプラーク(歯垢)が特に溜まりやすい場所のため、意識的に歯ブラシを当てることが必要です。

また、歯磨きの力加減にも注意が必要です。強くこすりすぎると歯ぐきを傷つけたり、毛先が広がりプラークをこすり落とすことができず、磨き残しが多くついたままになってしまいます。

やさしく・小刻みに、でもしっかりと当てて汚れを取り除く「コントロールされた力」が大切です。

ブラッシングに自信がない方は、毛先が小さめの歯ブラシを使うと、細かい部分にも届きやすく、おすすめです。

2. フロスで「歯と歯の間」のプラークを逃さず除去!

矯正装置がついていると、「フロスは使えない」「面倒そう」というイメージを持たれがちですが、歯と歯の間のケアは非常に重要です。

実際、矯正治療後に虫歯になっている確率が高い部位は歯と歯の間です。ブラシや歯間ブラシだけでは届かない「歯と歯の接触面」にはプラークがたまりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高くなります。

そこでおすすめなのが、矯正中でも使える専用のフロスツールを活用する方法です。

【 代表的な使い方のコツ 】

・スーパーフロス(糸の前後にプラスチックが付いたもの)を使えば、ワイヤーの下をくぐらせてフロスを通すことができます。

・矯正用のホルダー付きフロスも便利で、奥歯まで届きやすく、初心者でも扱いやすいのが魅力です。

毎日フロスを使うのが難しい方でも、1日おき、もしくは寝る前だけでもOK。とにかく習慣化することが大切です。

3. 歯間ブラシを使って「ワイヤーの下」をしっかり清掃!

ワイヤー矯正中に見落としがちなのが、ワイヤーと歯の間にできる“すき間”の汚れ。この部分は歯ブラシでは届きにくく、プラークが溜まりやすいゾーンです。特に食後はワイヤーの下に細かい食べかすが入り込み、時間が経つと虫歯や白濁の原因になります。

そこで活躍するのが、「歯間ブラシ」。通常は歯と歯の間を磨く道具ですが、矯正治療中はこのワイヤー下のケアにも非常に効果的です。

【 使い方のポイント 】

・歯間ブラシをワイヤーの下からそっと差し込み、歯とブラケットの間を左右にやさしく動かします。

・サイズは細めのもの(4SまたはSSSサイズ)を選ぶと、ワイヤーの間にも無理なく入ります。

・力を入れすぎず、1本1本ていねいに。歯ぐきに当たる部分は、軽くなぞる程度で十分です。

また、ワイヤーの下だけでなく、矯正経過中に大きくあいた歯のすき間にも使用することで、より一層の清掃効果が得られます。夜の歯磨きのタイミングで取り入れると、1日の汚れをしっかりリセットできておすすめです。

最後に

矯正治療中は、見た目の変化だけでなく、日々の歯磨きやセルフケアにも多くの工夫と根気が求められます。装置があることで磨き残しが増えやすくなり、歯ぐきの腫れや虫歯のリスクも高くなってしまうからです。

私自身も矯正治療を受けた経験がありますが、歯科衛生士という“プロ”であっても、毎日のケアには悩みや不安がつきものでした。歯が動くたびに噛み合わせが変わり、歯磨きがしづらくなるたびに「このまま虫歯になったらどうしよう…」と心配が募りました。実際に、矯正治療中に虫歯になる夢を何度も見たほどです。

だからこそ、矯正治療中の患者様の気持ちには心から共感できますし、セルフケアへの意識が強くなることの大切さも痛いほどわかります。

今回ご紹介した3つのポイント(ブラケットまわりの歯ブラシ・歯間ブラシ・フロス)を、ぜひご自身のケアに取り入れてみてください。最初は手間に感じても、慣れてくると必ず習慣になり、治療後の“きれいな歯”を支えてくれる大きな力になります。

矯正治療中のあなたが、少しでも前向きに、そして安心して毎日のセルフケアを続けていけるように

同じ経験をした一人として、この記事がそのお手伝いになればとても嬉しいです。

私たちは、歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、 患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。 皆様のご来院を心からお待ちしております。

歯医者さんで塗る、高濃度フッ素(ホワイトバーニッシュ)ってどんなもの?

2025/07/24

品川区北品川の歯医者 かなもり歯科クリニック歯科助手の萩原です。

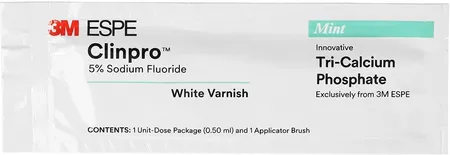

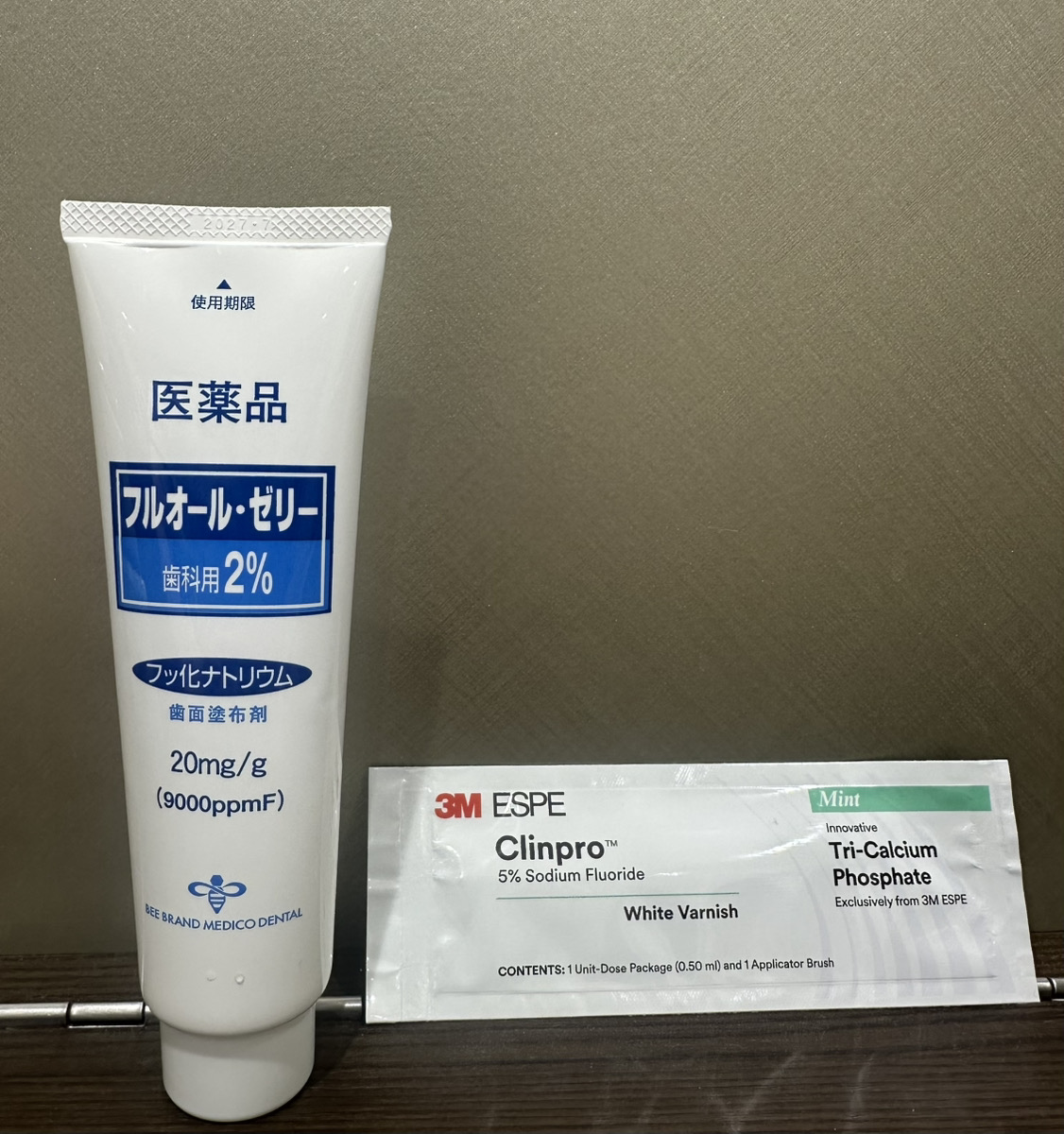

今回は歯医者さんでできる虫歯予防効果の高いフッ素の中から、ホワイトバーニッシュにフォーカスをあててお話させていただきます。

フッ素についての説明はこちらから

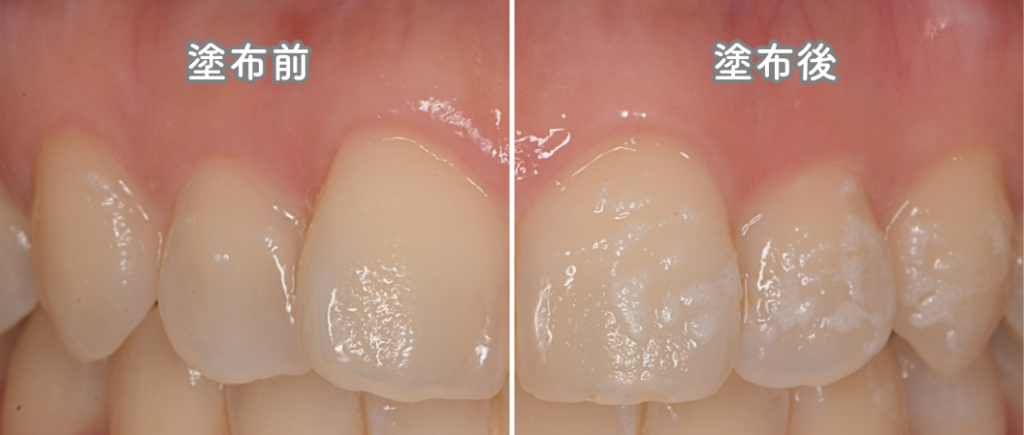

ホワイトバーニッシュって何?

ホワイトバーニッシュは22,600ppmと高濃度ながら安全性が高いため米国歯科医師会(ADA)、米国小児歯科学会から推奨され成人のみならず乳児・小児に対する虫歯抑制目的にも利用されている高濃度のフッ素です。

9,000ppmのタイプと比較して約2.5倍ほど高濃度であり歯面で硬化しフッ素イオンを長時間持続的に徐放することが出来ます。当院で使用するバーニッシュは4時間、歯面に付着するようにすれば24時間フッ素に加えリン・カルシウムを徐放するとされています。

ホワイトバーニッシュ塗布後の注意事項

・ホワイトバーニッシュは30分程度で硬化してきます。大きな破片で取れた場合は飲み込まずに吐き出してください。

・ホワイトバーニッシュの効果を最大限に発揮するためには塗布から4時間は歯面に置くのが良いとされています。しかしながら、歯の表面に薄くコーティング剤が白く残り多少目立つことがあります。見た目が気になる場合には歯ブラシやフロスで簡単に除去が可能です。

また、施術直後に大切なご予定があり見た目が気になる方は別の種類の低い濃度のフッ素塗布を行いますので術者にご相談してください。

効果を最大限に発揮するためには施術終了後、以下の点にご注意ください。

4時間避けて頂きたいこと

・歯磨きや、フロスの使用は避ける(効果を最大限にするため)

・熱いもの、硬いもの、粘性のあるもの(飲料含む)を摂取しない

・アルコールの摂取は控える(アルコールを含む飲料や、マウスウォッシュ等)

フッ素入りのうがい薬の使用

・4日間、間隔をあける

ホワイトバーニッシュに関してのQ&A

Q:塗布後の食事も4時間空けないといけないですか?

A:お食事(お水も含めて)は30分ほど空けていただくとフッ素が固まってきます。30分後以降はお食事していただいて構いません。

Q:4時間以内に歯みがきをしたいのですがどうしたらいいですか?

A:効果を最大限有効にするにはホワイトバーニッシュの塗布から4時間空けていただくことを推奨しております。ただし、効果が薄まる可能性はございますが、生活スタイルやタイミングに合わせて除去していただいても構いません。塗布後すぐは歯ブラシにバーニッシュが付着するため、1時間は空けてください。

Q:どのくらいの頻度で塗布するのですか?

A:定期検診(4ヶ月)ごとに塗布することをお勧めしています。

Q:どんな味?

A:スーッと鼻に通るような香りで、味はミント味です。

Q:料金は?

A:当院では自由診療の¥2,200(税込み)です。保険の定期健診に追加して塗布を希望される方もいらっしゃいます。

安全性に関して

一般的に9000ppmのフッ化物製剤よりも安全性が高いと言われています。その理由は、そもそも1回の使用量が最大0.5㎖と少ないことに加え、ロジン(松の木から採取される天然樹脂)によって硬化し消化器官でほとんど吸収されないと考えられています。

3~4歳児対象とした研究でも尿中のフッ化物量から推定した血漿中薬物濃度は基準を超えなかったことで安全性も確認されています。バーニッシュは1回0.5㎖が1包になっていることで誤飲など中毒、事故になるような過量摂取は起こらないとされています。

バーニッシュのアレルギーリスクはわずかだと考えられていますが、ロジンアレルギー、潰瘍性歯肉炎、口内炎、気管支喘息などを有する方は塗布を控えるよう添付文章に記載されています。また、溶媒としてエタノールが含まれている(フッ化物ではなくロジンの溶媒)ため、アルコールに敏感な場合は避けた方がよいとされています。

さいごに

バーニッシュに関してご不明点がありましたらお気軽に担当歯科医師、歯科衛生士にご相談ください。取り扱いのある歯科医院を調べてみて下さいね。

今後導入予定の新しいフッ素「クリアコーティング」は塗布後15分でご飲食と歯磨きも可能です。当院では冬頃の導入予定になりますが、また改めてご案内させていただきます。

私たちは歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。皆様のご来院を心からお待ちしております。

http://kanamorisika.com/yoyaku24h/

歯科医院で行うフッ素塗布

2025/06/26

品川区の歯医者

かなもり歯科クリニックの歯科衛生士 岡澤です。

6月4日は6(む)と4(し)の語呂合わせで、「虫歯予防デー」とされています。

みなさん、虫歯予防で効果的な『フッ素』というものをご存じでしょうか?

よく耳にされる事はあるかと思いますが、フッ素がどのように虫歯を予防するのかはあまり知られていないのではないでしょうか。

今回は虫歯予防に効果的な『フッ素』の作用についてお話させていただきます。

フッ素とは?

フッ素は自然界に存在する健康維持に重要な微量元素で、水や食物・土壌などにも含まれています。微量ですが人体にも存在しています。

実は元素のフッ素単体は猛毒で、とても危険です。

しかし、歯科やお口のケアに使用されるフッ素は濃度が調整されているフッ素なので適切な量の使用であれば害はないです。

フッ素の3つの効果

1.歯質の強化

歯のエナメル質を修復し、酸に強いフルオロアパタイトという結晶に置き換えます。これにより歯をより強くし酸によって溶けにくくします。

2.歯の再石灰化の促進

虫歯の初期段階で発生する脱灰(歯が酸によって溶け出すこと)を修復し、再石灰化(歯が修復されること)を促進します。

3.虫歯菌の活動を抑える

虫歯菌が産生する酸を減少させ、虫歯菌の活動を抑制する効果があります。

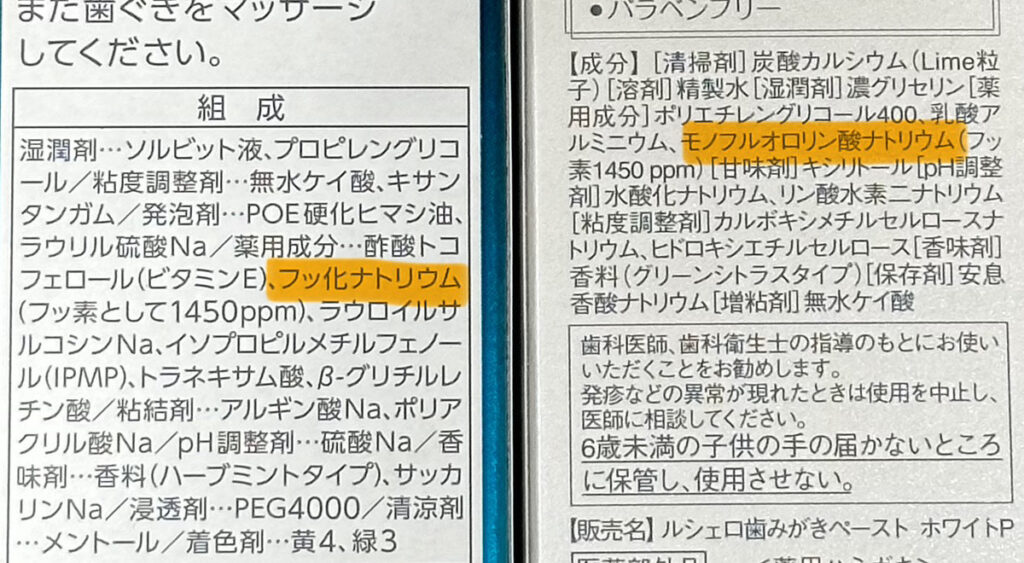

主なフッ素の種類

我々が使用するフッ素は大きく分けて2種類あります。

フッ化ナトリウム(NaF)

カルシウムとの親和性が高く、エナメル質表面のカルシウムと素早く反応してフッ化カルシウムとなりエナメル質を強くします。

即効性があるため、歯磨きが苦手な方におすすめです。

モノフルオロリン酸ナトリウム(MFP)

唾液と反応してフッ素イオンを放出し、歯の内部まで浸透しやすく初期の虫歯にも効果があるとされています。

注意点としては、歯垢をしっかり落としてからの使用でなければ十分な効果が得られません。歯磨きが得意な方におすすめです。

歯磨き粉の成分表からどちらが含まれているかを確認出来ますので、お使いの歯磨き粉の成分をぜひ見てみてください!

歯磨き粉に含まれるフッ素の量

市販で販売されている歯磨き粉の多くにフッ素は含まれておりますが、日本で販売可能なフッ素濃度の上限は1500ppmまでとなっております。

そのためほとんどのメーカーは上限を超えない1450ppmの商品を販売しております。

フッ素はお口の中に残ることによって虫歯予防効果が高まります。歯みがき後には強く口をゆすがずに、10~15ml(約大さじ1杯分)のお水で軽く1回ゆすぐ程度が良いとされています。

歯科医院でしか行うことが出来ない高濃度のフッ素塗布を定期的にすることによって虫歯予防の効果が更に期待できます。

当院、かなもり歯科クリニックでは2種類のフッ素を使い分けて使用しております。

一般的に使用されている9000ppmのフルオールゼリー、アメリカでは既に10年以上の使用実績がある22600ppmの高濃度フッ素・ホワイトバーニッシュの2種類のご用意があります。

ホワイトバーニッシュの効果

歯周病や加齢と共に歯肉が下がってしまっている方や、虫歯の治療を多くされている方は新たな虫歯が出来るリスクが高いため、高濃度のフッ素塗布がより効果的です。

また、フッ素には冷たいものがしみるといった知覚過敏症状の抑制の効果もあるとされています。

日常の歯みがきで使用する市販の歯磨き粉に含まれるフッ素に加えて、3~4ヶ月ごとの定期的な歯科医院で高濃度のフッ素塗布を行うことで虫歯予防の効果を一層発揮します。

健康な歯を維持するためにもフッ素の使用と塗布を積極的に行いましょう。

私たちは歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。皆様のご来院を心からお待ちしております。

http://kanamorisika.com/yoyaku24h/

親知らずの嚙み合わせについて

2025/05/22

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニック、歯科助手の鶴見です。

今回は親知らずが噛み合わせに及ぼす影響のお話をさせていただきます。

【要注意】親知らずが噛み合わせに与える影響とは?

親知らずを放置するとどうなるの?

こんにちは!

歯のトラブルでお悩みの方の中には

親知らずが生えてきたけど放っておいていいのかな?

と迷っている方も多いのではないでしょうか。

実は、親知らずが噛み合わせに与える影響は意外と大きく、

放置することで口全体のバランスが崩れてしまうことも。

今回は、そんな「親知らずと噛み合わせの関係」について分かりやすくお伝えします!

親知らずってそもそもどんな歯?

親知らず(第三大臼歯)は、奥歯のさらに奥に生えてくる永久歯です。

10代後半〜20代前半にかけて生えてくることが多く

「親に知られず生えてくる」ことからこの名前がついたとも言われています。

もともと存在しない人や、骨の中に埋まったままの人もいます。

親知らずが噛み合わせに与える3つの悪影響

1. 片側だけで噛むクセがつく

親知らずが片方だけ痛かったり、うまく噛めない状態だと、

無意識に「反対側だけで噛むクセ」がついてしまいます。

これにより顎関節や筋肉のバランスが崩れ、顔の歪みや顎の痛み(顎関節症)につながることも。

2. 上下の噛み合わせがズレる

例えば、上の親知らずだけが生えていて、下の親知らずがない場合、

上の親知らずが飛び出してきて下の前方の歯とぶつかり、結果として全体の噛み合わせに悪影響が出てきます。

親知らずは抜いた方がいいの?

すべての親知らずが抜くべきというわけではありません。

しかし、以下のような場合は抜歯を検討した方が良いことが多いです。

虫歯や歯周病になりやすい生え方をしている

噛み合わせが崩れてきている

顎や耳の下が痛くなることがある

歯科医院でレントゲンを撮影することにより、生え方や今後のリスクをしっかり診査・診断してもらえます。

親知らずの症例

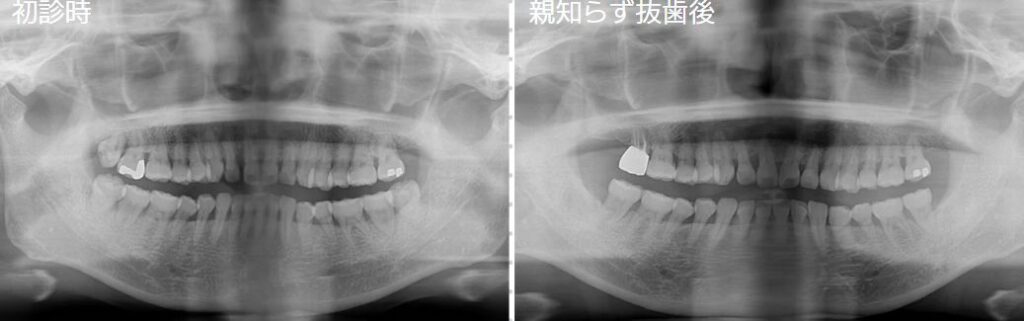

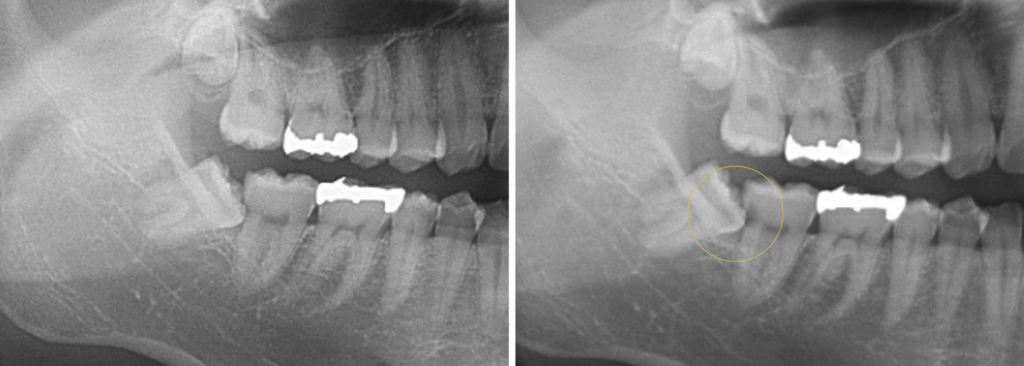

親知らずを抜いた当院の患者様の写真です。

左の写真が親知らずありの写真、

右の写真が親知らず抜歯後のかみ合わせの写真とレントゲンです。

こちらの写真は、側方面を撮影した写真です。

親知らずがあるときは上下の歯がぶつかって口が閉じづらく、前歯にすき間が開いているのが分かります

一方、抜歯後は上下の歯の接触が楽になり、前歯が噛みやすくなっています。

この方は歯周病の治療や奥歯の被せ物の治療を行ったこともあり、上の前歯の隙間も改善が見られます。

まとめ

「なんとなく気になるけど…」と放置しがちな親知らずですが、噛み合わせや口全体の健康に大きな影響を与えることもあるため、油断は禁物です。

気になる症状がある方は、ぜひ一度歯科医院でチェックを受けてみてくださいね。

私たちは歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。皆様のご来院を心からお待ちしております。

http://kanamorisika.com/yoyaku24h/

親知らずが痛い!智歯周囲炎の場合、抜かないといけない?抜くならいつがいい?

2025/04/24

北品川の歯医者 かなもり歯科クリニックの歯科医師 林です。

歯科医院でレントゲン撮影をしたとき「親知らずが埋まっていますね」と指摘を受けたり、以前はなかった奥歯が歯茎の奥の方から生えてきたり、また上下の奥歯が腫れてきて親知らずの存在に気づかれることがあると思います。

当院では親知らずの抜歯は積極的にお勧めしています。

以下、その理由についてお伝えしていきます。

なぜ親知らずは抜歯したほうがいいの?

親知らずを抜かなかった場合、他の歯への虫歯、歯周病などの悪影響があるからです。

左下の写真は親知らずを指摘した当初のレントゲン像です。この時点では前方の歯には大きな問題は認められません。一方、右下の写真はその2年後に来院されたときのレントゲン像です。患者様のご都合で一時来院が途絶えていたのですが、手前の歯に、神経に迫る大きなむし歯を認めます。このケースでは残念ながら前方の歯は神経を取る処置となりました。傾斜した親知らずと前方の歯の間は適切な清掃ができないことが多く、問題が生じる前に早期に親知らず抜歯が必要なことを示していると言えます。

また以下は上顎の親知らずをそのままにしたケースです。左下の時点ですでに歯周病と虫歯の進行を認めますが歯自体は保存できる可能性があったかもしれません。一方、右下は4年後に久々に来院されたときのレントゲン画像です。神経に至る大きなむし歯と歯周病の悪化も認め、残念ながらこの歯は抜歯となりました。

このように親知らずを抜歯しなかったことで他の歯への悪影響が出るケースはしばしば認められます。

親知らず抜歯のリスクは?

下顎の親知らずの場合、下顎骨に通る神経を損傷する「下歯槽神経麻痺」のリスクがあります。これは抜歯に伴って神経の表面を圧迫損傷してしまう偶発症です。もし下歯槽神経麻痺が起こった場合、しびれや知覚の鈍麻(唇等を触れても感じづらい)などが起こりますが、薬物療法などで平均して半年ほどで回復が認められます。それ以外にも抜歯による偶発症は起こりえますが、そのリスクを加味しても抜歯のメリットが上回る、と判断されるケースは多く存在します。

親知らずを抜くベストタイミングは?

基本的には20代前半までに抜歯することを推奨しています。まだ歯槽骨が柔らかく、抜歯後の骨や歯肉の回復も早いからです。それ以降の抜歯の場合、親知らず周囲骨の回復が遅く、骨欠損が残り、歯周病のような病態を呈するリスクが上がります。

ただし、その後も抜歯の意味がないというわけではありません。もし周囲骨の骨欠損が残存しても、歯周外科的アプローチで回復を望めることもあります。それでも加齢とともに周囲骨に問題が残る恐れが高まる傾向があるため、少しでも早めの抜歯介入をお勧めします。

終わりに

「親知らずの抜歯は大変で痛い」というイメージが強いので躊躇される場合が多いかもしれません。そのお気持は大変理解できますが、上記のように抜歯のタイミングが遅くなってしまったことで他の歯を守れなかったケースを日々観測します。

また、炎症が起こった後より痛みが無いうちに抜歯をしたほうが、麻酔が効きやすく、術中の痛みが少なく、歯肉の回復が早い、などメリットが多くあります。症状がないうちに外科処置を選択するのは勇気がいることかもしれませんが、当院では他の歯への悪影響が出ることが懸念される親知らずは積極的に抜歯をお勧めしています。

抜歯に関して心配事項がある場合は担当医や衛生士にお気軽にご相談ください。

当院での親知らず(智歯)抜歯の方針についてはこちらのリンクも参考になさってください。

具体的な抜歯の方法は当院の親知らず抜歯のYouTubeなどもぜひご覧になさってください。

私たちは歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、

患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し

患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。

皆様のご来院を心からお待ちしております。

http://kanamorisika.com/yoyaku24h/