01.お知らせ

大切な歯を残す。品川区・大田区(東京)の歯科・インプラント・歯周病なら当院へ

ホワイトニングの症例

2025/03/27

ホワイトニングについてはこちらから

症例概要①

年齢・性別 30代 男性

デュアルホワイトニング

(オフィスホワイトニングとホームホワイトニング両方行うメニュー)

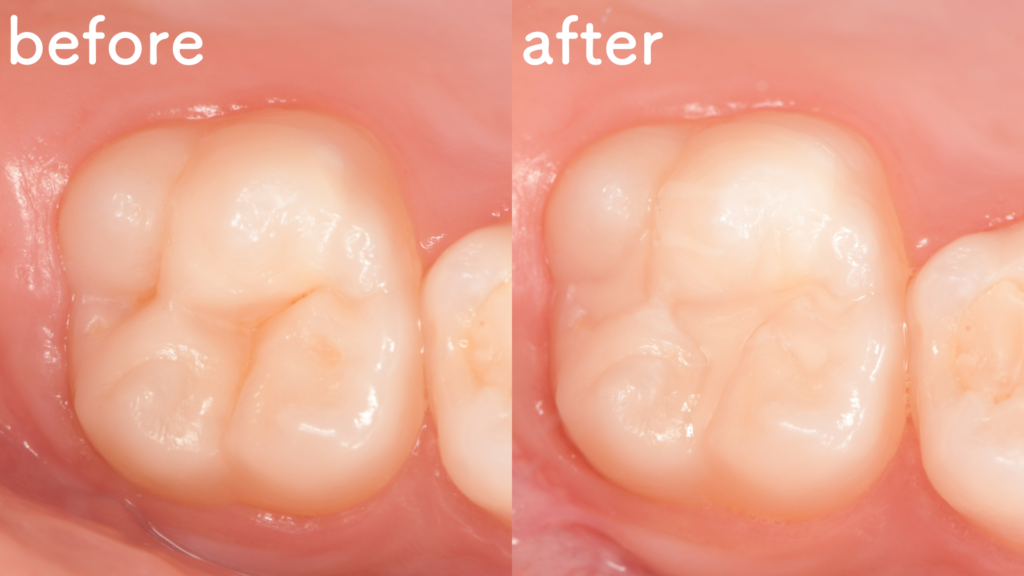

口腔内写真

デュアルホワイトニング

施術回数 / 3回

ホワイトニング前オールクリーニング1回

ホワイトニング用マウスピース型取り1回

デュアルホワイトニング1回

お費用

施術費 / 税抜58,000円~

ホワイトニング前オールクリーニング/税抜8,000円

ホワイトニング用マウスピース型取り/税抜5,000円

デュアルホワイトニング/税抜45,000円

症例概要②

年齢・性別 40代女性

デュアルホワイトニング

口腔内写真

デュアルホワイトニング1回目

オフィスホワイトニング2回目

施術回数 / 4回

ホワイトニング前オールクリーニング1回

ホワイトニング用マウスピース型取り1回

デュアルホワイトニング1回

オフィスホワイトニング1回

お費用

施術費 / 税抜88,000円~

ホワイトニング前オールクリーニング/税抜8,000円

ホワイトニング用マウスピース型取り/税抜5,000円

デュアルホワイトニング/税抜45,000円

オフィスホワイトニング/30,000円

症例概要③

年齢・性別 20代女性

ホワイトニング

口腔内写真

オフィスホワイトニング

施術回数 / 2回

ホワイトニング前オールクリーニング1回

オフィスホワイトニング1回

お費用

施術費 / 税抜38,000円~

ホワイトニング前オールクリーニング/税抜8,000円

オフィスホワイトニング/30,000円

症例概要④

年齢・性別 20代女性

ホワイトニング

口腔内写真

ホームホワイトニング1周目

ホームホワイトニング2周目

施術回数 / 2回

ホームホワイトニング2回

お費用

施術費 / 税抜60,000円~

ホームホワイトニング/30,000円 ×2回

施術後のご飲食・リスク・後戻りについて

施術のリスク

むし歯や歯のひび割れがある場合強い痛みが出る可能性

知覚過敏の方はしみる可能性があります

大部分は一時的なもので通常数日で治癒します

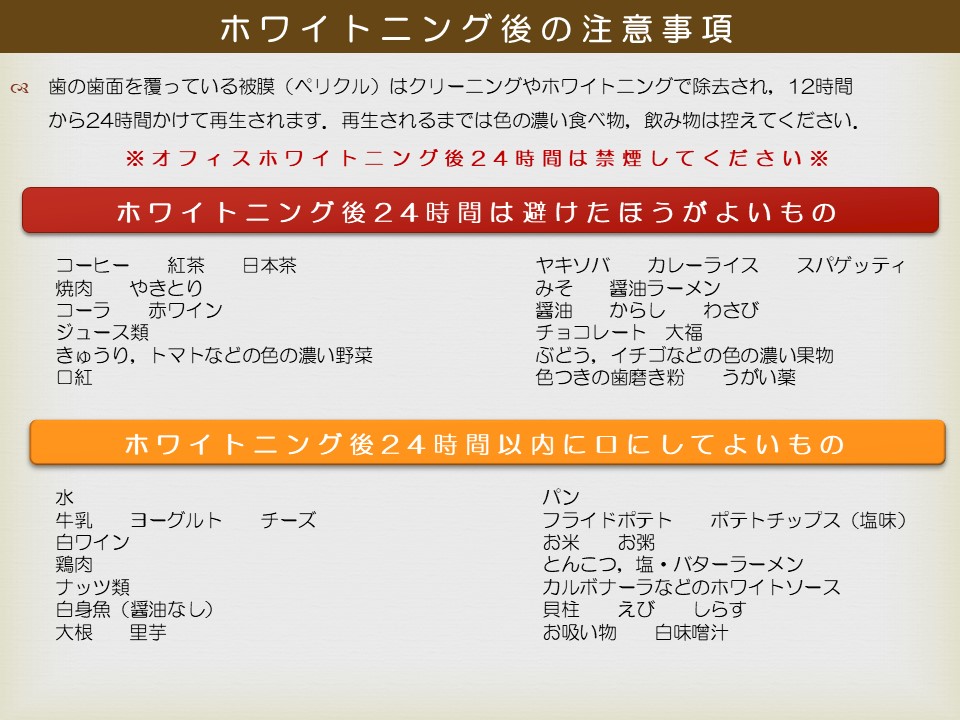

施術後のご飲食について

歯の歯面を覆っている被膜(ペリクル)は

クリーニングやホワイトニングで除去され

12時間から24時間かけて再生されます

再生されるまでは色の濃い食べ物・飲み物は控えてください

後戻りについて

後戻りは必ず起こります。

歯の白さを保つために3~6ヶ月に一度のメインテナンスや、

必要に応じてタッチアップホワイトニングが必要です。

また普段のプラークコントロールや生活習慣も影響します。

当院のクレド

私たちは、歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、

患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、

患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。

皆様のご来院を心からお待ちしております。

https://www.kanamorisika.com/yoyaku24h/

30代 男性 中等度歯周炎の症例

2024/12/19

症例概要

年齢・性別 30代男性

主訴 歯石をとりたい

診断名 中等度歯周病

歯周病についてはこちらから

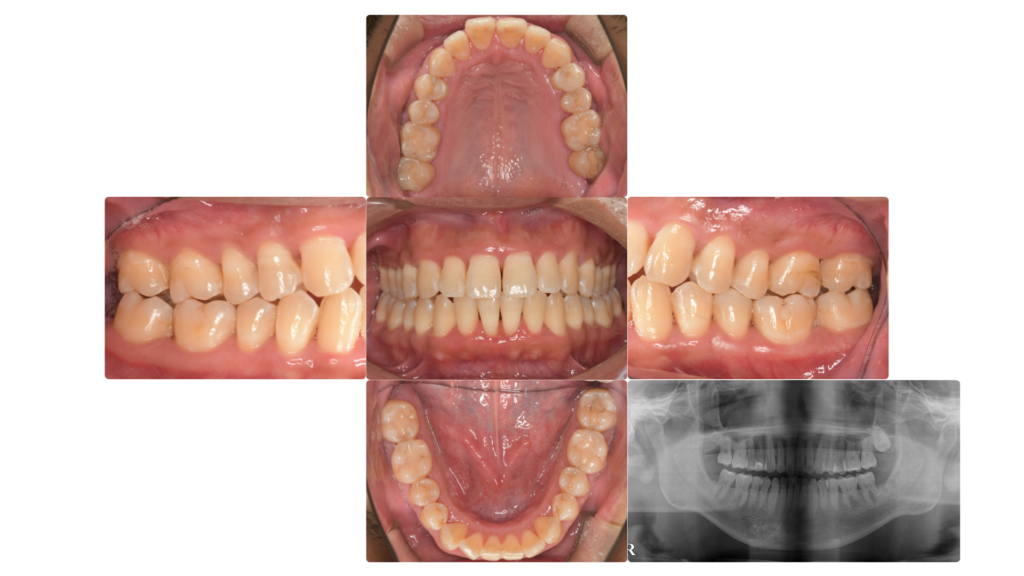

初診時口腔内写真

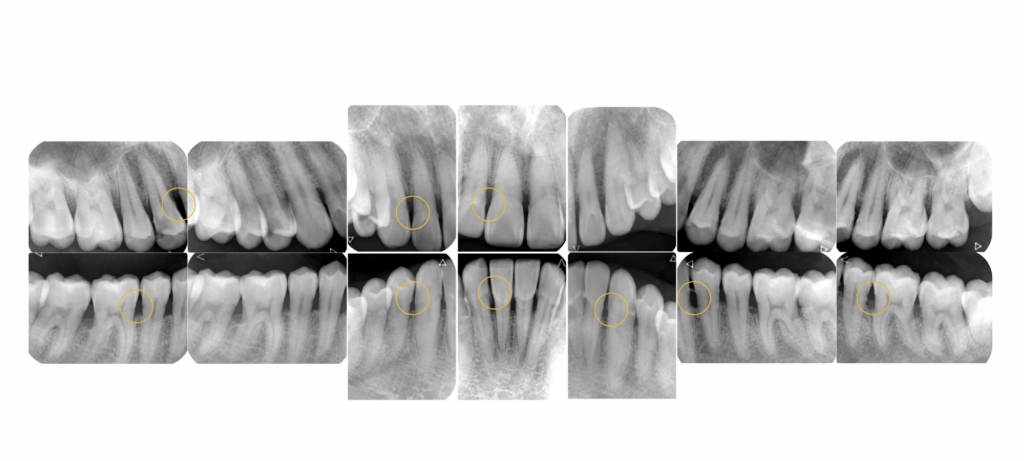

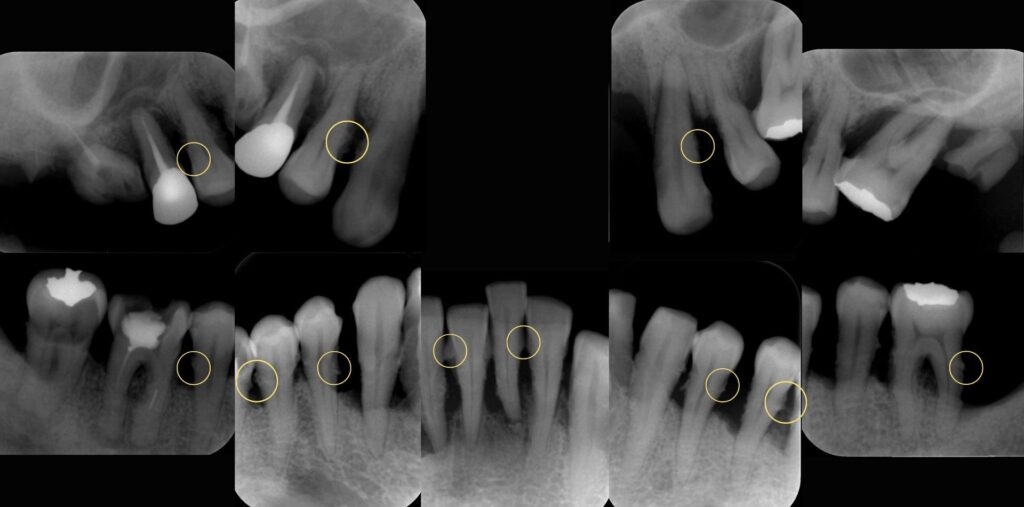

デンタル14枚法を撮影し、骨の下がり具合や歯石の付き具合を確認します。

黄色く囲っている場所は歯石です。

デンタル14枚法

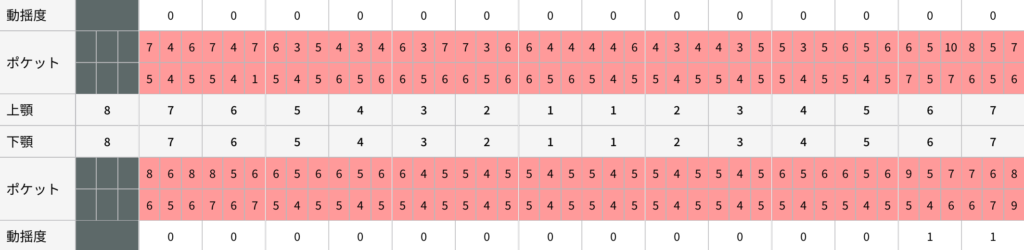

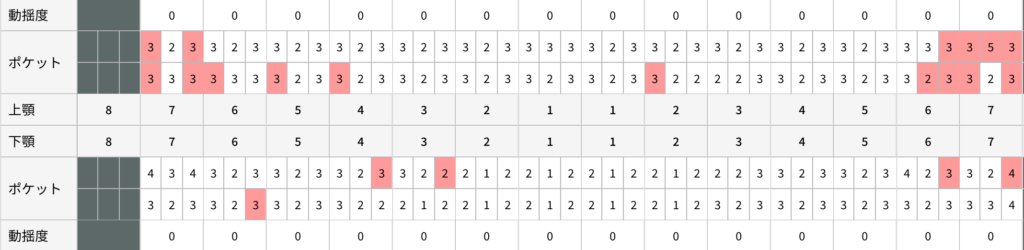

歯周病検査の結果

数字が書いてあるのは歯周ポケットの数値です。これが4mm以上は歯周病とします。

この方は最大で10mmありました。

赤くなっている部分は出血がみられる場所であり、炎症が進んで歯周組織が破壊されている部分とも言えます。

全顎的にも4mm以上あり、かなり深い歯周ポケットと言えます。

治療について

治療回数 / 歯石取り6回 虫歯治療4回 親知らず抜歯3回

治療費 / 歯石除去・保険治療費 約10000~円

デンタル14枚法 税抜6000円

自由診療のメインテナンス税抜14300円

治療のリスク / 知覚過敏・歯肉退縮・親知らず抜歯による咬合の変化

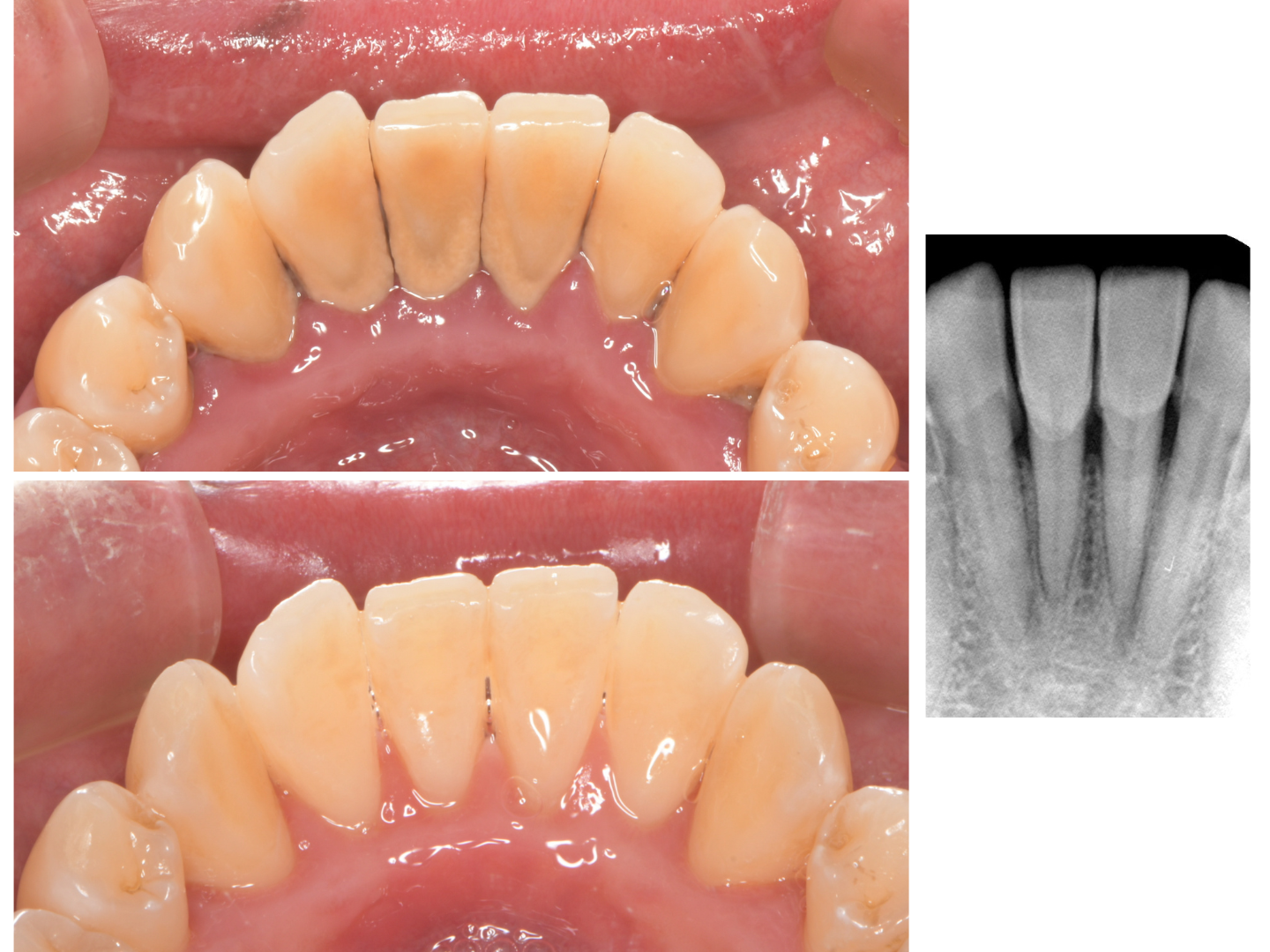

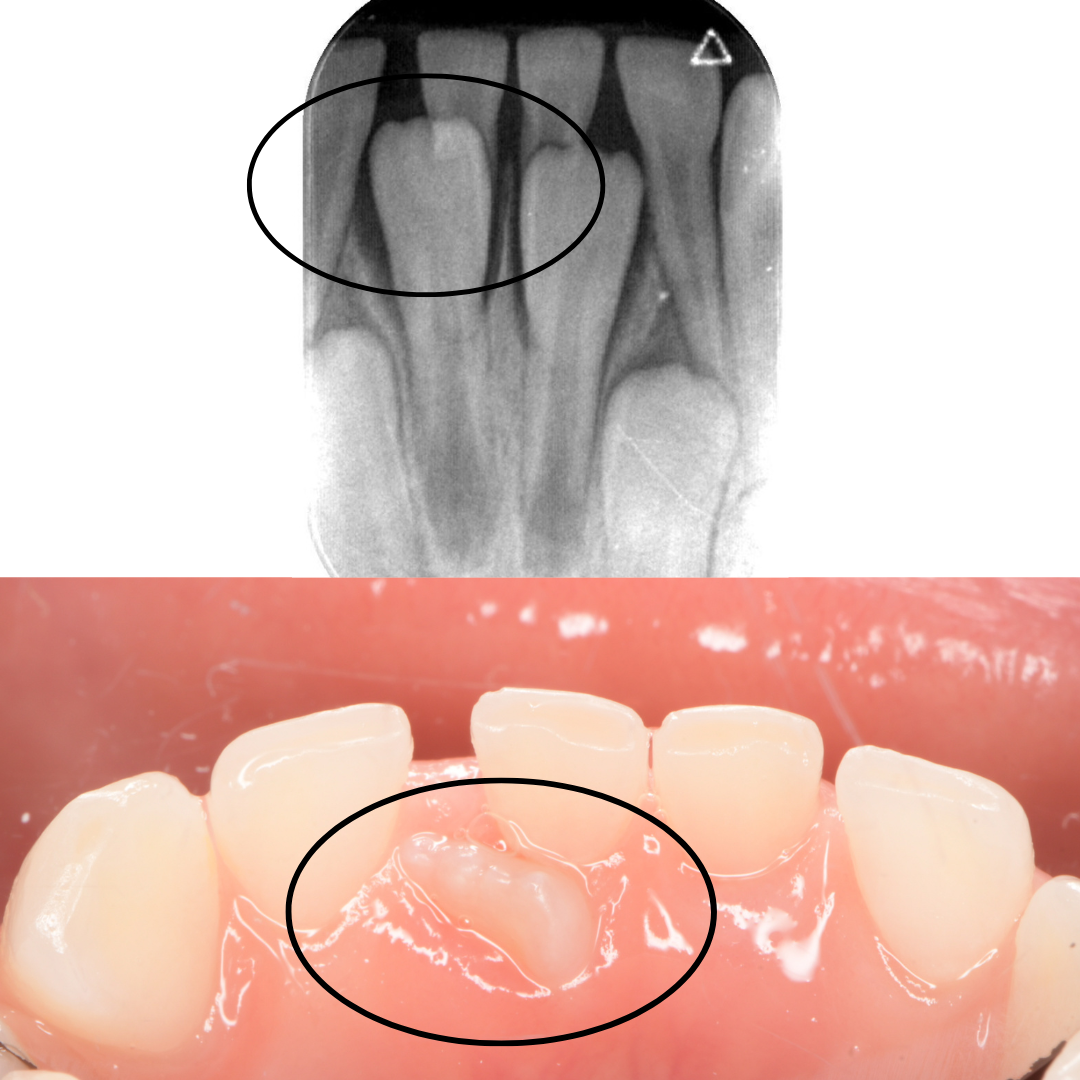

歯石除去前後の下顎前歯部舌側の口腔内写真・レントゲン

歯茎の中までついてしまった歯石を局所麻酔下のもと除去していきました。

メインテナンス移行時の口腔内写真・パノラマ写真

歯石がなくなり、歯茎は腫れも収まり健康的な色へと変化しました。

ずれていた噛み合わせも、親知らず抜歯により正常に戻りました。

歯周病検査の結果

初診時よりも歯周ポケットが改善しています。

ポケットが4mm以上残っている場所は経過観察をし、そこの部分の歯磨きは患者様ご自身で特に気を付けて磨いてもらうように指導をします。

歯科医師・歯科衛生士が汚れを取っても患者様ご自身のケアが行き届いていないと再度歯周ポケットを作ってしまいます。歯周病は定期検診を継続的にすることで早期発見・予防につながります。

定期検診の必要性についてはこちらから

歯周病でお悩みの方へ

歯周病の治療は正しい専門の知識を持っている歯科医師・衛生士でないと歯や歯茎を傷付けてしまったりするような、実は非常にデリケートな治療です。

当院の院長は、日本歯周病学会が歯周病治療の知識や経験を認めた歯周病専門医・指導医です。

「歯周病治療の標準的な知識を持ち、適切な治療が行える歯科医師であること」を認定された歯科医師のもとで、安心して歯周病の治療や予防をお受けいただければと思います。

当院のクレド

私たちは、歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、

患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、

患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。 皆様のご来院を心からお待ちしております。

https://www.kanamorisika.com/yoyaku24h/

痛くない!でも歯がグラグラするのは歯周病?

2024/11/21

はじめに

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニックの歯科医師の沼部です。

痛みはないのに歯がぐらぐらする、食事の時に揺れて少し痛む、出血がある、匂いがあり口が臭いと言われた、などがあるのは、歯周病の可能性があります。歯周病は時間をかけてじわじわと悪くなっていき症状がほとんどないため多くの人が歯周病に気付かず放置しているのが現状であり、その間にどんどん進行してしまいます。

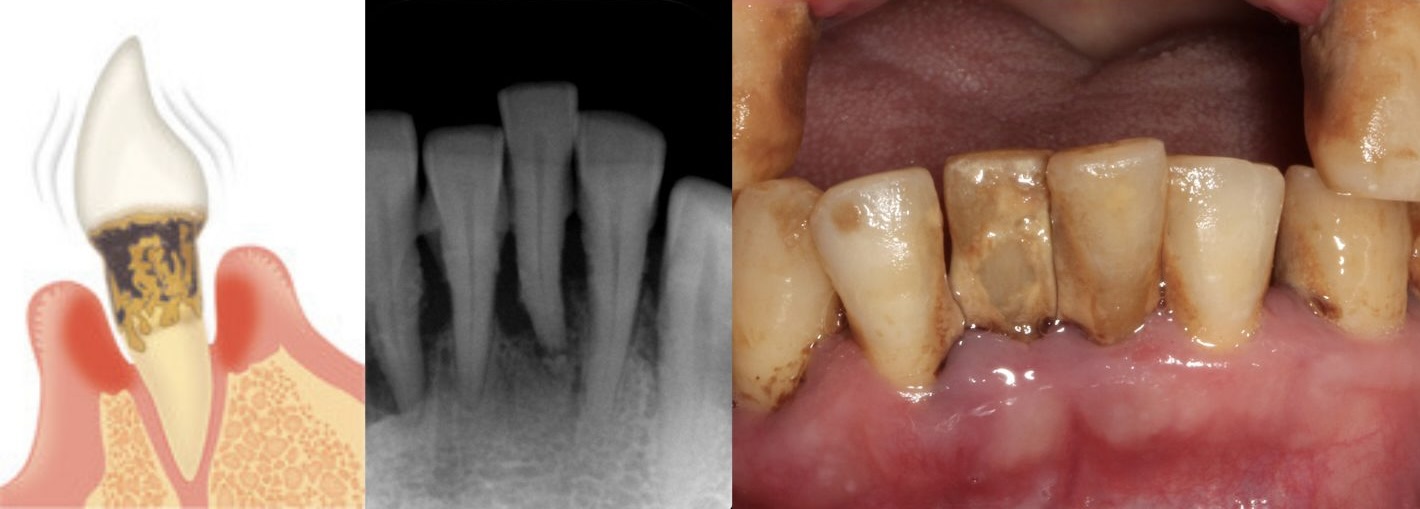

↑重度歯周病の60代男性。歯の周りに歯石や汚れがたくさんついており、歯茎が腫れています。

そもそも、大人の歯がぐらぐらするのは以下の原因が考えられます。

歯がグラグラする3つの原因

①歯周病

②被せ物がとれかかっている

③歯が割れている

3つの原因を挙げましたが、大人の方で歯がぐらぐら揺れる原因の大半は歯周病です。日本人の成人のおよそ80%は歯周病にかかっていると言われています。まさに国民病です。軽度のものも含めると、40歳以上では5人中4人は歯周病患者となります。

歯周病は高血圧・糖尿病と同じように、歯周病の初期段階では自覚症状を伴わないのが特徴です。

歯周病が進行すると、さまざまな症状が出ます。以下の症状が1つ以上あると歯周病の可能性があります。チェックしてみましょう。

歯周病のセルフチェックリスト

・歯磨きで歯肉から出血する

・歯肉が腫れる

・歯肉が下がって、歯が長く見える

・歯と歯の間に隙間が見える

・口臭がする

・疼くような鈍い痛みがある

・食事が噛みにくい

はっきりした痛みが出ることが少なく、見た目でわかりにくいことから発見が遅れてしまうケースが多く見られます。我々歯科医師でも、自分の口の中でどれくらい歯周病が進行しているのか自分では正確に判断することがむずかしい、恐ろしい病気です。

そんな歯周病はどうして起こってしまうのでしょうか。

歯周病とは

歯周病とは歯を支えている骨が細菌感染や磨きのこしからくる炎症により下がってしまう歯ぐきの病気です。

磨き残しにより歯の表面に付着した歯垢(プラーク)が石灰化して歯石になると、歯石が付着した歯と歯ぐきの間に隙間(歯周ポケット)ができ、炎症を起こします。

この炎症が歯ぐきの内部にまで進むと、歯根膜(歯を取り囲む膜)や歯槽骨(歯を支えている骨)が破壊されて歯を固定する力が弱まり、放っておくと最終的に歯を失うことになります。

わかりやすく、家に例えてみましょう。

家の土台が柱が地盤が緩んだり、害虫によって老朽化すると、家屋を支える力を失ってしまいます。そうなると家屋全体がグラつき始め、やがては倒壊してしまいます。

同じように歯周病では、磨き残しによって歯の土台である歯槽骨がだんだん減っていき、ついには歯が抜けてしまうのです。

こちらは冒頭に載せた患者さんの口の中のレントゲンです。黄色い丸がついているところが歯石がついている場所で、その周りの歯を支えている骨(歯槽骨)が溶けてしまっています。

歯周病になる原因

歯周病の原因は様々です。原因の一部をご紹介します。

歯垢(プラーク)

歯垢とは歯の表面細菌の塊のことです。歯垢は乳白色〜黄色、オレンジ色をしています。

まず、磨き残しはお口の中の細菌によって代謝されます。さらに、代謝によって作った粘着物質で細菌は自分の周りをカバーしていきます。この細菌と代謝物の塊が、歯垢です。歯垢は細菌にとって快適な空間となり、どんどん新しい細菌が増殖していきます。

歯周病の原因菌は酸素が嫌いなので新しい歯垢にはあまりいませんが、歯垢をずっと放置してしまうことで酸素が届かない歯垢の奥深くで歯周病の原因菌が徐々に増えていき、結果として歯周病が進行します。

喫煙

タバコに含まれる有害物質の薬理作用によって、歯の周りを支えるさまざまな組織が破壊されてしまいます。また、1日に吸うタバコの本数、喫煙歴(何年吸っているか)などは歯周病の重篤度と関連があります。

糖尿病

糖尿病の患者さんの特徴の一つに免疫力の低下が挙げられます。免疫力の低下が見られるということは、歯周病菌に感染するリスクが通常の人よりも高いです。

さらに歯周病菌が出す炎症性サイトカインと呼ばれるものが糖代謝を防いでしまい、糖尿病を悪化させる要因になります。

その他

他にも、ストレスや疲労による体力の低下が歯周病を悪化させると言われています。

喫煙や糖尿病は歯周病を進行させるだけではなく、治療の効果も低くなると言われています。

そのため歯周病治療では、禁煙のサポートや糖尿病の担当医師と連携して全身の健康管理も一緒に行います。

歯周病の進行

歯周病には段階があります。

初期の症状の段階で発見し、治療を開始することが重要となってきます。

軽度歯周病

歯と歯ぐきの間に、プラーク(歯垢)や歯石がたまり、細菌が繁殖して歯肉が炎症を起こしている状態です。症状としては、歯肉の腫れや出血などです。

この段階であればブラッシング指導に基づく日々のブラッシングや、歯のクリーニングを1~2回行うことで、比較的短期間で回復します。

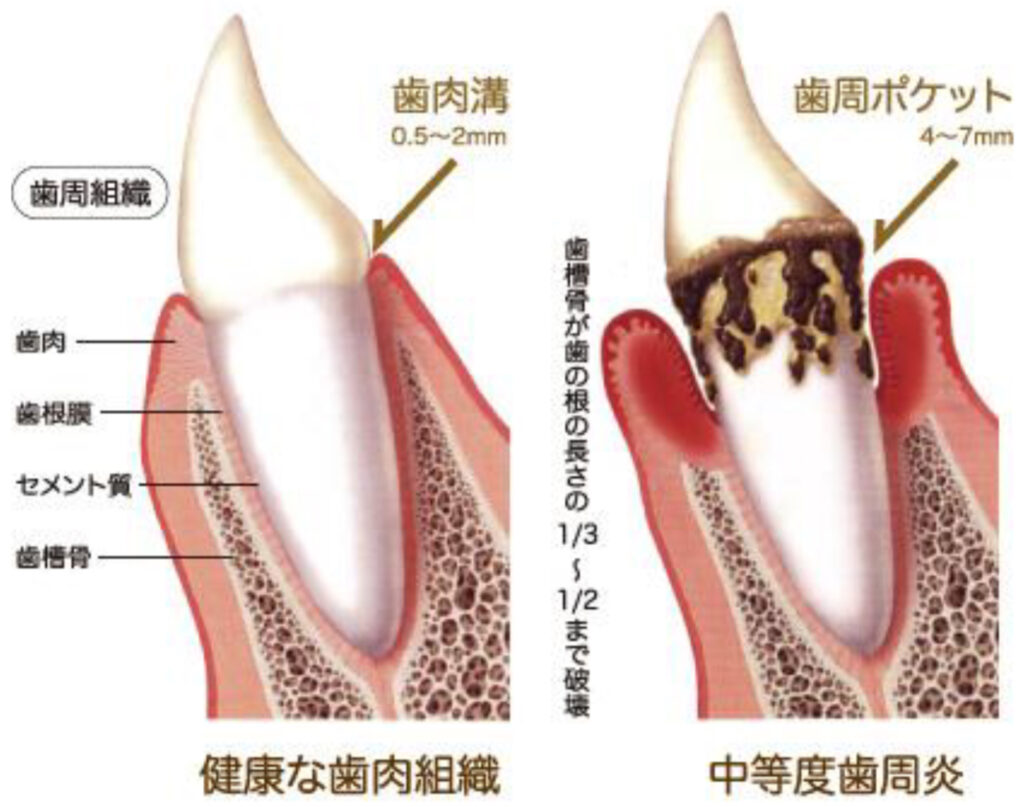

中等度歯周病

口臭や出血が顕著にでてきます。歯石の付着も目立ちますが歯ぐきの中についているので自分からは見えません。

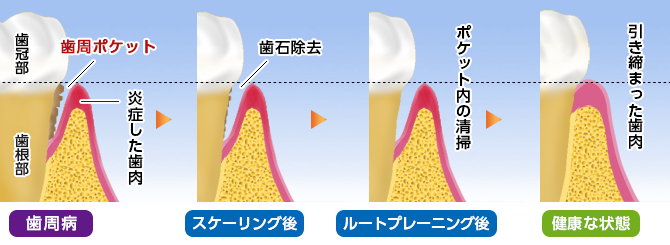

軽度歯周病とは異なり、徐々に骨が後退しはじめます。歯周ポケットも深くなり、歯もグラグラと動揺が見られます。この段階まで進行してしまうと、歯の表面に沿って歯肉溝の奥まで付着した歯石を取り除く必要があります。(スケーリング・ルートプレーニング)

痛みを感じる時は麻酔をして痛みを最小限に抑えた状態で歯石を取り除きます。麻酔をする治療は痛みはないと思っていただいて問題ありません。

さらに数回にわたって除石を行い、歯肉の状態が改善された後に検査を行います。その際に歯周ポケットの深さが4mm以上あるところは、通常の手用器具を用いた非外科的な処置での治癒は見込めないため、歯周外科の適応となります。

重度歯周病

中等度歯周病が進行し、歯肉が化膿して真っ赤に腫れます。骨が破壊されて後退し、歯の動揺が大きくなります。

重度の場合、非外科処置では対応できない部位があれば歯周外科(手術)にて対応します。

それでも保存不可能な場合は抜歯となります。歯周病の手術の種類はいろいろありますが、基本的には日帰りで行える手術となります。

重度の歯周病まで進行してしまった場合は抜歯を伴うこともありますので、 歯周病が進行しないうちに治療することをおすすめします。

歯がぐらぐらする症状がある時点で歯医者さんに行ってレントゲン撮影をしたり、歯周病検査をしてもらうことを強くお勧めします。

歯周病の治療の流れ

一口に歯周病といっても、その進行具合によって治療方法が大きく異なることがわかっていただけたかと思います。 重度の歯周病まで進行してしまった場合は抜歯を伴うこともありますので、 歯周病が進行しないうちに治療することをおすすめします。

当院での歯周病治療の流れです。

SETP1 歯周病検査

まずは問診票の記入をしていただきます。

その後口腔内写真の撮影・歯周ポケット検査・レントゲン検査などを行い、歯周ポケットの深さや出血の有無、歯が動いていないかなどを調べます。

歯周ポケットの深さは1~3mmまでが健康な状態。4mm以上だと要注意です。

また、当院のレントゲン検査は、デジタルレントゲンで実際の1/10のX線被ばく量でパノラマ撮影が可能。デジタル操作により撮影画像を拡大することができ、綿密な治療計画を立てることに役立ちます。

STEP2 カウンセリング

歯周病検査の結果を元に、患者さまのお悩みやご希望を伺うためのカウンセリングを行います。

患者さまが、痛みや出血、膿が出る、被せ物の違和感といったトラブルを自覚していらっしゃる場合は、まずお困りの状況の解決方法をご提案し、それらの症状が治まったあとに次の初期治療へ進めていきます。

例えば、中等度の歯周病で詰め物が取れてしまい「詰め物が取れたままで気持ち悪い、食べ物が詰まって困る」といった患者さまのケースでは、歯ぐきが腫れていたり膿が出ている状況でも、まずは取れている部分に詰め物をして日常生活のお悩みを取り除きます。

特に緊急ではなく「検診を受けたい」「歯周病の検査をしてほしい」「顎の関節が気になるけど特に痛みはない」といった患者さまの場合は、検査を綿密に行い治療計画を立てます。

STEP3 初期治療

歯石除去や歯みがき指導などで、歯ぐきの土台を改善させるステップです。

歯周病の原因を知っていただき、歯磨きの指導を行います。患者さまご自身の日々の歯磨きの方法が上達するように指導することが私たちの仕事でもあります。

その後、スケーラーという器具を用いて歯石を除去するスケーリングや、歯根の深い部分の歯石を除去し歯根表面を滑沢にするルートプレーニング、不良補綴物の除去や噛み合わせの調整といった初期治療へ進みます。

STEP4 歯周病検査(2回目)

上記の基本治療を行ったあと、経過を見ながら再度口腔内写真の撮影や歯周病検査を行い、歯ぐきの改善状況をチェックします。

この時点で歯周ポケットの深さが3mm以下で出血もなければ治療は終了ですが、健康な状態を維持するために定期的なメインテナンスをお勧めしています。

歯周ポケットの深さが4mm以上の場合は、もう一度全体的な初期治療を行います。

STEP5 治療

歯周病が進行していて歯周組織の破壊が激しい場合は歯周外科手術を行い、破壊された歯周組織を回復させます。

外科的な処置に関しては、患者さまに選択をしていただく必要があります。

外科処置を望まない場合は、再度の初期治療で少しでも改善させる方法や 被せ物で現状を維持する方法、あるいはメインテナンスに移行し現状を維持する方法など、ご希望に添える方法を一緒に探し、インフォームドコンセントの上で治療を進めていきましょう。

SETP6 歯周病に特化したメインテナンス(SPT)

SPTとは、「サポーティブ・ペリオドンタル・セラピー(supportive periodontal therapy)」の略称です。

治療が終了した後にも歯周病治療後の再発の予防と併せて、再発が起こってしまった場合に早い段階で適切な処置を施すために、 連続的な経過観察と予防処置を行います。

最近、歯周病の予防に関しては「メインテナンス」ではなく、この「SPT」という用語を使うことが、国内外の歯周病学会から提唱され始めています。

つまり、SPTはメインテナンスの中でも「歯周病のリスクが、中程度より高いレベルの患者さまを対象として特化した予防理念」といえるでしょう。

歯周病を防ぐためには?

歯周病から歯を守るための最善の方法はずばり予防です。歯周病の予防は日常の習慣や定期的な歯科ケアによって実現できます。

口腔衛生と健康的な生活習慣を守り、歯周病を予防しましょう。早期の対策が将来の歯の健康を保つのに役立ちます。

定期的な歯科検診・定期的なメインテナンス

歯周病にならないためにも、定期的にお口のチェックを受けることが重要です。

文献的な考察によると現在30歳の方であれば、定期的なメインテナンスで70歳までに失う歯は4本で済むのが目安です。

また、ポケットの深さが3~4mm程度ある場合、健康な状態と要注意の状態の境い目なので、2か月に1回のメインテナンスが理想的であり、このペースを維持できれば、10年間で歯を失う確率を1本程度に抑えることが可能です。

自覚症状のない初期段階で歯周病を発見し早めのケアをすることで重症化を回避できたり、症状が緩和したあとの定期的なメインテナンスが再発防止につながったりと、定期検診の役割は甚大なのです。毎日の歯みがき同様、定期検診、定期的なメインテナンスを「習慣化」することをお勧めします。

子供時代からはじめる歯周病予防

生まれつき歯周病だという方はいません。歯周病は生活の中で生じる慢性病です。

小さな時から予防を習慣化することで、将来にわたって歯周病になりにくい口腔環境を作れます。

予防が重要であることは、歯周病に限ったことではありません。

乳歯のシーラントや小児矯正などで虫歯になりにくい口腔環境を整えることは、しっかりしたプラークコントロールが可能になり、総合的に「歯を残すこと」へつながるのです。

とはいっても、お子さま自身が「将来の歯の状況」を考えられるわけではないので、ご家族の「お口の中への考え方、予防の捉え方」が重要です。

当院ではお子さまへの歯みがき指導や食育指導も行っていますので、ぜひご家族揃って予防に取り組んでいただきたいと思います。

歯ブラシの交換

毎日使っている歯ブラシにも、歯周病菌の繁殖は見られます。

正しいブラッシングを行っていても、歯ブラシに繁殖した歯周病菌を毎日お口の中に戻していては台無しです。

歯ブラシを定期的に交換することも大切な予防です。

一般的には、通常の歯ブラシは1ヶ月、電動歯ブラシで2~3ヶ月が交換時期の目安ですが、歯ブラシの種類によって異なります。

当院では、ブラッシング方法を指導すると共に、適切な歯ブラシの交換時期についてもアドバイスさせていただきますのでお気軽にご質問ください。

日本歯周病学会認定歯周病専門医・指導医について

歯周病専門医・指導医とは、日本歯周病学会が歯周病治療の知識や経験を認めた歯科医師に交付する資格認定制度であり審査・試験を経て、合格した歯科医師に交付されるものです。

日本歯周病学会とは

日本歯周病学会とは、歯周病を克服することにより自分の歯を1本でも多く残すことを目的に1957年に設立された学術団体であり会員総数は2019年9月30日時点で11,569名在籍しております。

会員の構成の特徴としては大学の臨床講座の会員以外に、基礎講座および開業歯科医の会員、加えて歯科衛生士の会員の比率が多いことです。このことは歯周病という疾患の病因、病態や治療法の多様性を強く反映しています。

歯周病学会は歯周治療における専門的知識と技術を有する歯科医師を育成するとともに、国民の口腔保健の増進に貢献することを目的として認定医、専門医、指導医等の資格を設けています。

平成28年12月31日時点の歯科医師数は104,533人 です。

学会員11,569人のうち専門医は「5年間あるいは認定医取得後2年間研修施設で研修し、さらに専門的な歯周治療の知識と技量をマスターした上で専門医試験に合格した歯周病学会員」とされ、2020年5月時点で全国で約1,125人です。 また、指導医となると2020年5月時点ではわずか273人となります。

当院の院長は専門医・指導医の資格を保持しております。資格を誇示するものではありませんが、「歯周病治療の標準的な知識を持ち、適切な治療が行える歯科医師であること」を数ある歯医者の中から当院を見極める指標のひとつにしていただければ、安心して歯周病の治療や予防をお受けいただけます。

歯周病にお悩みの患者様はお気軽にご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。歯周病について理解が深まったかと思います。

歯周病は口腔内の一般的な問題であり、適切なケアと予防策を取ることで管理できる病気です。

また、歯周病の早期発見と治療は、歯と歯茎の健康を維持するために非常に重要です。歯科医のアドバイスに従い定期的な歯科検診を受けることで、歯周病のリスクを最小限に抑えることができます。

歯周病をご自身で見つけることは難しいと思いますので、当院までお気軽にご相談ください。

私たちは歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。皆様のご来院を心からお待ちしております。

http://kanamorisika.com/yoyaku24h/

歯医者さんの定期検診はなぜ必要なの?

2024/10/17

皆さんは歯の定期検診に行かれていますか?

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニック歯科助手 西山です。

皆さんはどのくらいの頻度で歯医者さんでの検診に行っていますか?

『歯医者』は歯が痛くなったり、歯茎から出血があったり、虫歯の処置・歯並びの状態で矯正の処置など「治療」を行う場所と考えている方も少なくないのではないでしょうか。

近年では歯に痛みがなく、特に気になるお口トラブルがなくとも歯医者さんで定期的に検診を受ける、「予防」を行うことが健康な歯を保つ為の重要な役割があるとされています。

日本医師会の調査でも、10~70代の男女1000人の約半数が1年以内に歯科検診を受けられていることが報告されています。

では検診を継続して受けるメリットとはどんな事があるでしょうか?

定期検診を行うメリット

メリット1 虫歯や歯周病を早期発見できる

放置してしまうと嚙み合わせの崩壊に繋がるような虫歯や歯周病を早期発見できることは、とても大事なことです。

虫歯であれば、黒くなっていたり、痛みが出てきたりなどの症状。

歯周病であれば、歯磨きの時に出血をしていたり、歯茎に炎症があり痛みがあるなどの症状。

これらの症状が気になるようになりやっと歯医者さんへ行くという方は少なくないのではないでしょうか?

お口の中のトラブルは、自覚症状があるまでの間進行し続けています。

痛みや出血が出るまで放置し進行させてしまうと、

最悪の場合神経を取ったり、進行の度合いによっては抜歯という形なるケースも少なくありません。

歯周病であれば、気づいたときには歯がグラグラしているケースもあるため、

自覚する頃には、治療にかなり時間がかかる状態になっているかもしれません。

検診を定期的に行い早期発見することで、そうしたリスクを大幅に軽減することもできるだけでなく、万が一虫歯や歯周病が見つかった場合にも、大きく歯を削らずに済理んだり、簡単な処置で炎症を抑えることができます。

当院では定期検診時に必ず歯周病の検査を行わせていただき、必要があればレントゲン撮影も行わせていただいております。

メリット2 セルフケアでは落とせないプラークや歯石を除去できる

まず、プラーク(歯垢)というのは細菌と代謝物の塊です。

歯の表面に白色や黄白色で付着しているネバネバした物質です。

白色や黄白色であることから目でみてもわかりづらいです。

プラークはネバネバとした粘着性が強いため、歯の表面にしっかりと付着し、強くうがいをしてもなかなか取ることができません。

そして歯石というのは、プラーク(歯垢)が石灰化して固くなったものをいいます。

歯垢を最低でも2日放置すると歯石になると言われています。

そのため、歯ブラシが届きにくい「歯と歯茎の境目」や「歯と歯の間」にできやすく、

一旦歯に付いてしまうと歯ブラシなどでは落とすことができない為、

歯医者さんでしか落とせなくなってしまいます。

歯垢を溜めない為に実践して頂きたいのは毎日のセルフケアです。

歯ブラシで丁寧にブラッシングをし、フロスや洗口剤を使用して歯ブラシが届きにくい部分を除去することも大事です。

ですが残念ながら、どんなに日々のセルフケアを気を付けていても取り切れない歯垢はあります。

ブラッシングには、どうしてもその人の磨き方の癖が出ますので、磨き残しが起こりやすい歯の位置、磨くのが苦手な場所が現れてくるのです。

そんな磨き方の癖を指摘し、正しいブラッシング方法を指導してもらえるのも定期健診のメリットです。

メリット3 詰め物や被せものの異常に対しての早期発見ができる

虫歯治療により、虫歯も削って、悪いところも取り、きちんと被せ物を作って装着したのでこれで歯医者さんに行かなくて平気!と思われる方は多いかと思います。

治療をし、被せ物や詰め物をしたからといって、今後その歯が生きていく上で一生虫歯にならないというわけではありません。

被せ物や詰め物は、時間とともに劣化します。

毎日きちんと歯磨きをしているつもりでも、年齢とともに歯茎は下がる為、歯間との間に隙間が生じ、そこをしっかりと磨かなければ菌が入り込み、再度虫歯が再発してしまう恐れがあります。

定期的に検診を受けていればそういった異常を早期に発見し、対処することができます。

また新たに治療や被せ物の再製作を行わずに済むのです。

実際に何年か前に治療をし、被せ物まで行って治療が終了していた患者様が検診を受けておらず、せっかく治療で残せた歯を失ってしまっていた患者様もいらっしゃいました。

せっかく時間や治療費をかけて行った歯を失ってしまうのはとても残念なことです。

そうなってしまう前に検診でしっかりケアと予防、そして早期発見で歯を残せるようにようにしていくことが大事です。

もちろん検診時に気になるところに関してはレントゲン撮影を行い、ドクターの拝見を行います。

定期検診を行っていく頻度はどのくらい?

当院は4か月に1回の定期検診をおすすめしています。

口腔内の菌が元に戻ると言われている期間が大体4か月と言われています。

当院は毎回の検診で歯周病の検査を再度行わせていただき、お口の中の写真を撮らせていただきます。必要な箇所はレントゲン撮影も行います。

初回は検査を行い、

歯周病の数値や口腔内の状況によって次回からの治療内容を決めていきます。

治療やクリーニング、歯石除去を行ったらまた定期検診に来ていただきます。

当院では定期検診の内容を保険と自由診療の2種類でご用意させていただいております。

保険での定期検診では、初回に歯周病の検査を行い大きな問題が見つからない場合は上の歯の歯石取りを同日に行い、2回目のご来院で下の歯の歯石取りを行い終了になります。

最低で2回の通院となりますが、あくまでこれは口腔内に問題がない場合となりますので、治療は必要な箇所が見つかれば治療を別日で進めます。

自由診療での定期検診では、保険の内容を1度に行うことができ、かつ当院で自由診療のクリーニングを選択された方のみに使用しているエアフローという高機能の機械を使って施術を行っていきます。

エアフローは患者様のお好みに合わせて、水の量や水の温度まで調整可能な為、

患者様からもお喜びの声をいただくことが多いです。

詳しくはこちらのリンクを参考にしてみてくださいね。

最後に、、

今回は歯の定期検診のメリット、そして通う頻度お話ししましたなどお話ししました。

歯の定期検診は、歯周病や虫歯などの歯のトラブルを防ぐほかに、

トラブルが起こっている場合も早期に発見して素早く治療を行うことができる!

これが大きなメリットです。

早期発見・早期治療は歯の健康を長く保つうえでもとても重要で、

治療期間も短くなる為患者様の負担も軽減されます。

歯周病は様々な病気のリスクを上げる原因にもなります。

「4か月に1回も、、、」と思われがちな歯科ですが、その4か月で将来の自分自身の健康やお食事に大きく影響してくる前に検診を受けましょう!

私たちは、歯周病専門のクリニックとして、虫歯治療から噛み合わせまで、

患者さまの一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、

患者様の満足を第一に、最後まで治療します。

初診のお申込みは、24時間WEBから可能です。

皆様のご来院を心からお待ちしております。

↓ ↓ ↓

https://www.kanamorisika.com/yoyaku24h/

お父さんお母さんに知ってほしい、お子様の歯磨きのポイントを解説します!

2024/09/12

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニックの歯科衛生士 阿部です。

春になると子供たちは学校の歯科検診があります。

何かお口の中に怪しいところや磨き残しなどの問題点があると、歯科医院を受診しましょうと用紙をもらいます。

夏休みの期間を利用して、受診するお子さまも多くいらっしゃいます。

また昔に比べて、ご両親のお子さんの歯への関心が強くなっていることから、

歯が生えて間もないお子様も来院されることも増えてきたと感じます。

歯科衛生士としては、幼い頃から歯科医院に通ってくださるのは、とても嬉しいです!

本日は子供の歯・親が子供にする歯みがきの方法、さらに乳歯の後に出てくる永久歯(大人の歯)の生える時期についてご説明いたします。

乳歯はいつ生えてくるの?

一般的には、生後4~8か月頃から乳歯が生え始めます。

奥歯の乳歯まで生えそろうのは、3歳半ごろです。

ですが赤ちゃんによって生える順番や時期には個人差があり、

あくまでも目安なので、焦る必要はありません。

通常、子どもの歯は20本の乳歯が生えています。

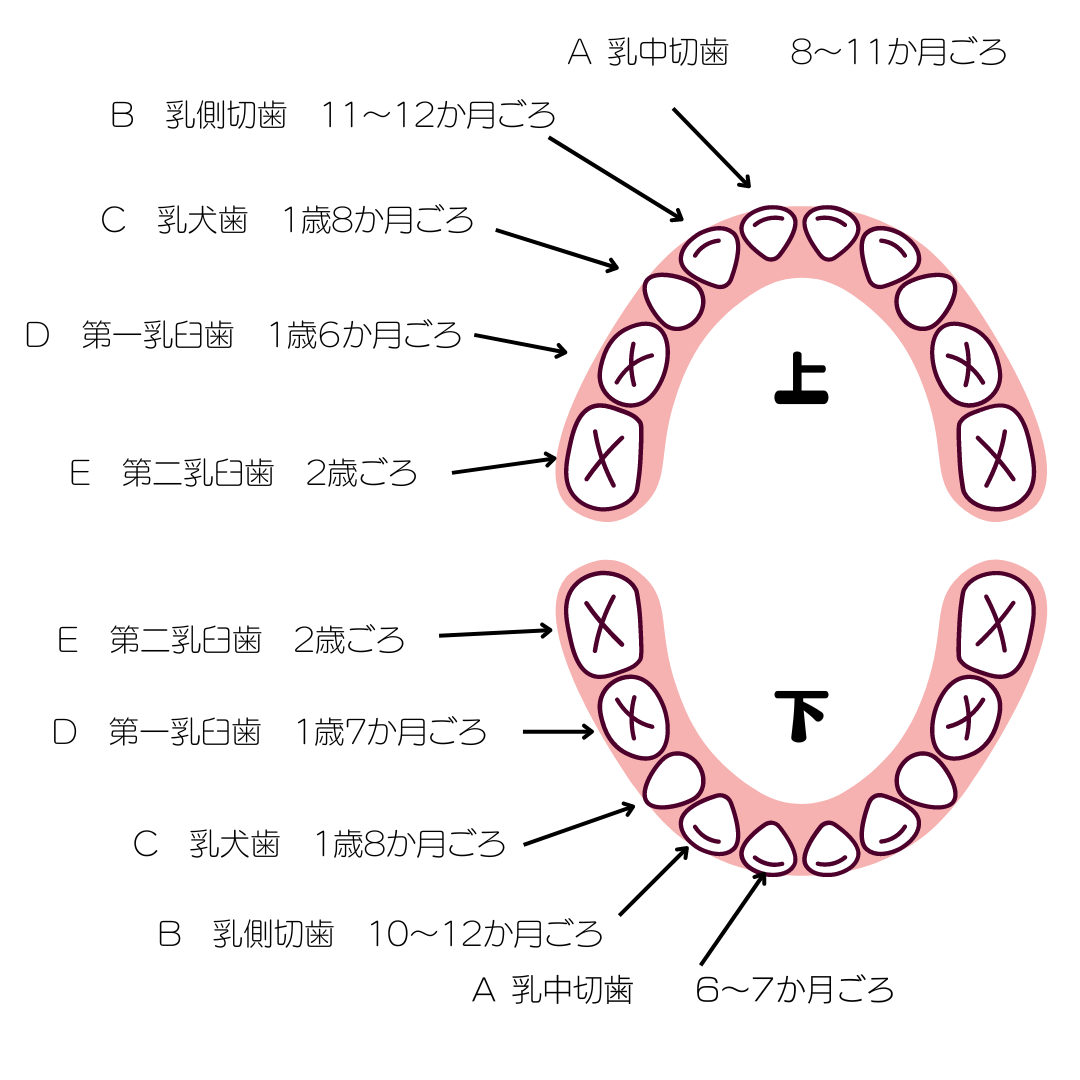

乳歯が生える順番は?

歯が生えてくる順番はある程度決まっていますが、こちらも個人差があるため、

あくまで目安としてください。

歯の生え始めは、歯ぐきがムズムズするの?

歯の生え始めは、歯ぐきから歯が出てくるため、歯ぐきがむずかゆく感じ、そのため赤ちゃんの機嫌が不安定になることがあります。

「歯ぐずり」と呼ばれており、赤ちゃんが今までにない状況でグズグズしていたり、夜泣きをするようになったら、もしかするとこのムズムズが原因かもしれません。

歯ぐきのムズムズを解消するために、いろいろなものを口に入れたがるようになります。

歯がためなどのおもちゃで、欲求を満たしてあげましょう。

また、冷やしたタオルやガーゼを噛ませてあげるのも良いでしょう。

歯がためは、既製品もよいですが食事への第一歩なので、

野菜スティックみたいに大きく切った野菜を、赤ちゃんに舐めさせるのも、

食への興味を持たせることができるので、とってもおすすめです!!

乳歯が生えたら、歯みがきを始めましょう!

赤ちゃんにとって、歯みがきは上からのぞきこむ姿勢や普段触られることに慣れていない口の周りを触れたり、歯ブラシが口の中に入り込む慣れない体験です。

いきなり歯みがきをすると、びっくりしてしまいます。

まずは歯みがきの姿勢やお口の周りを触れること、お口に歯ブラシが入ってくる感触に少しずつ慣れていきましょう。

お子様の歯みがきの3つのポイント

軽い力で手早く磨く

利き手に歯ブラシを持ち、反対の手で赤ちゃんの唇に指をそえて磨きます。

歯1~2本につき、歯ブラシを横に小刻みにシャカシャカと小さく動かして磨きます。

表側はもちろん、裏側もしっかり磨きましょう。

上唇小帯に歯ブラシを当てない

上の歯を磨くとき、「上唇小帯」(上唇の裏側と歯ぐきの間にある筋)に

歯ブラシを当てないように、気をつけて磨きましょう。

ここに歯ブラシが当たってしまうと、痛くて歯磨きが嫌いになってしまう子もいるので注意しましょう。

上唇に指を添えて少し持ち上げ、上唇小帯を保護しながら磨きましょう。

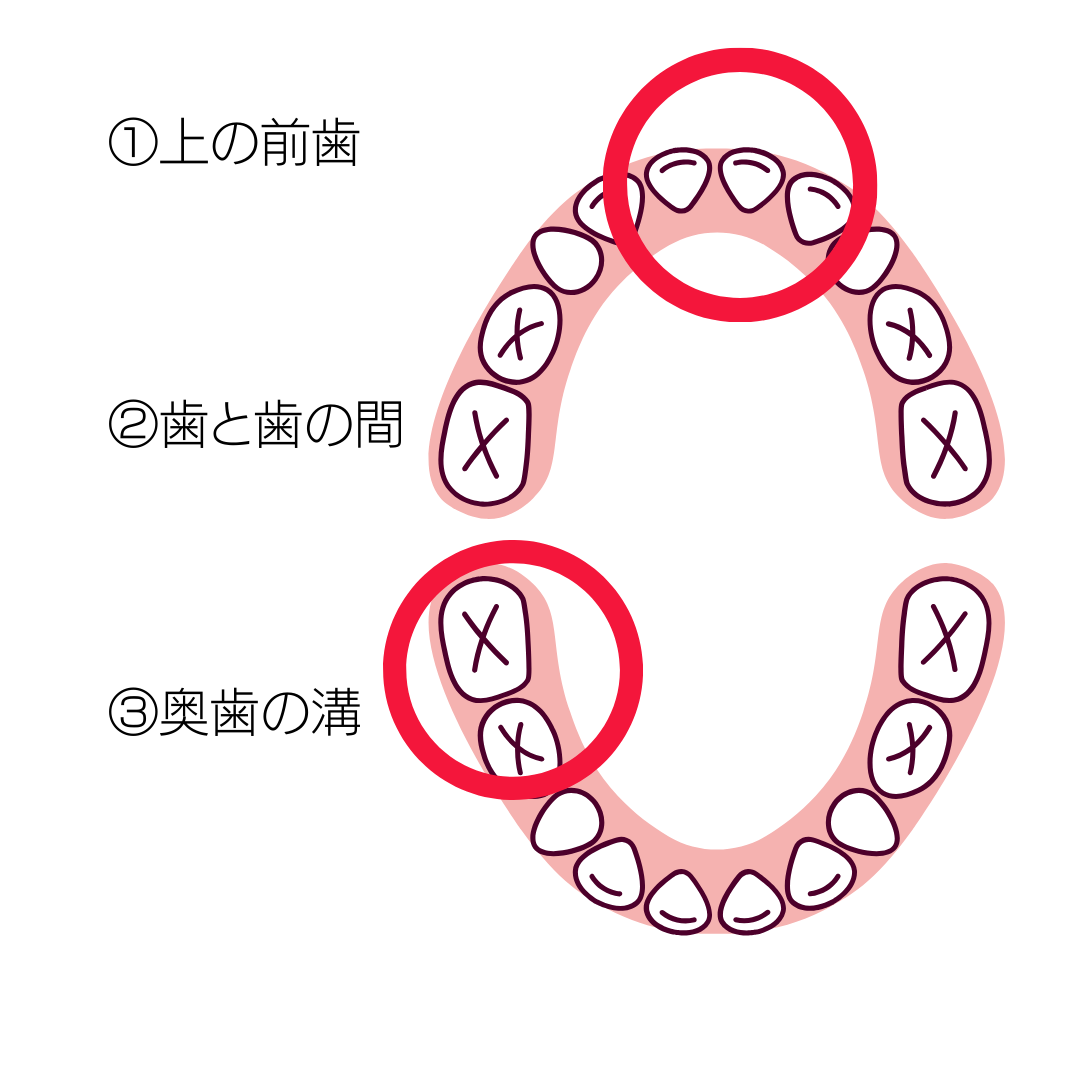

むし歯になりやすいところを優先的に

子どもの歯みがきは日々忙しい親御さんの時間もとられることから、

ついさっと仕上げてしまいたくなることもあると思いますが、子供の歯を守れるのは大人です。

①上の前歯 ②歯と歯の間 ③奥歯の溝

この3か所を優先的に磨きましょう。

磨き残しがないように、順番を決めて磨くとよいです。

歯の本数別にみる歯みがきのポイント

歯が1~2本生えている

この頃はおそらく生後6か月を過ぎた頃の唾液が多い時期なので、

唾液が汚れを洗い流してくれるため、むし歯になりにくい環境です。

「毎日、しっかり磨かなきゃ」と神経質になりすぎなくても大丈夫です。

まずは歯ブラシを口に入れることに慣れることからはじめていきましょう。

いきなり歯磨きをすると、びっくりして口を開けないこともあります。

お母さんお父さんの膝で仰向けの姿勢や口の周りに触れられることに順番に慣れていきましょう。

この時期、歯ブラシが難しい場合は、ガーゼで拭いてあげると良いでしょう。

眠っている間は唾液が少なく、むし歯菌が活動的なため、夜眠る前やお昼寝前は注意しましょう。

奥歯が生えるころ~全ての歯が生えそろうころ

この頃には歯ブラシに慣れて、磨かせてくれるようになっていると良いですね。

また奥歯がはえる時期は、むし歯も増える時期です。

仕上げ磨きでは、奥歯の溝をしっかり磨いてあげましょう。

歯ブラシは、仕上げ用の歯ブラシがおすすめです。

ヘッドが小さく、ハンドルが長めに設定されているので、磨きやすいです。

フッ素が入った歯磨剤も一緒に使えると、むし歯予防につながるためおすすめです。

まだ、ぶくぶくうがいができない年齢ですので、ジェルタイプのものを使用しましょう。

正しい量を使っていただければ、飲み込んでしまっても問題はありません。

またこの時期は自我が芽生えはじめ、歯ブラシを自分でも持ちたがるようになります。

歯磨きの習慣をつけるうえでも、興味をもって自分でやりたい意欲は大切なことです。

積極的に歯みがきを自分でさせてみてください。

ですが自分だけでは、きれいに磨けないので、必ず親が仕上げ磨きをするようにして下さい。

またその際、こどもが持つ歯ブラシと、親が使う歯ブラシを別で用意すると良いでしょう。

乳歯がはえそろった頃には、フロスも始められると良いです。

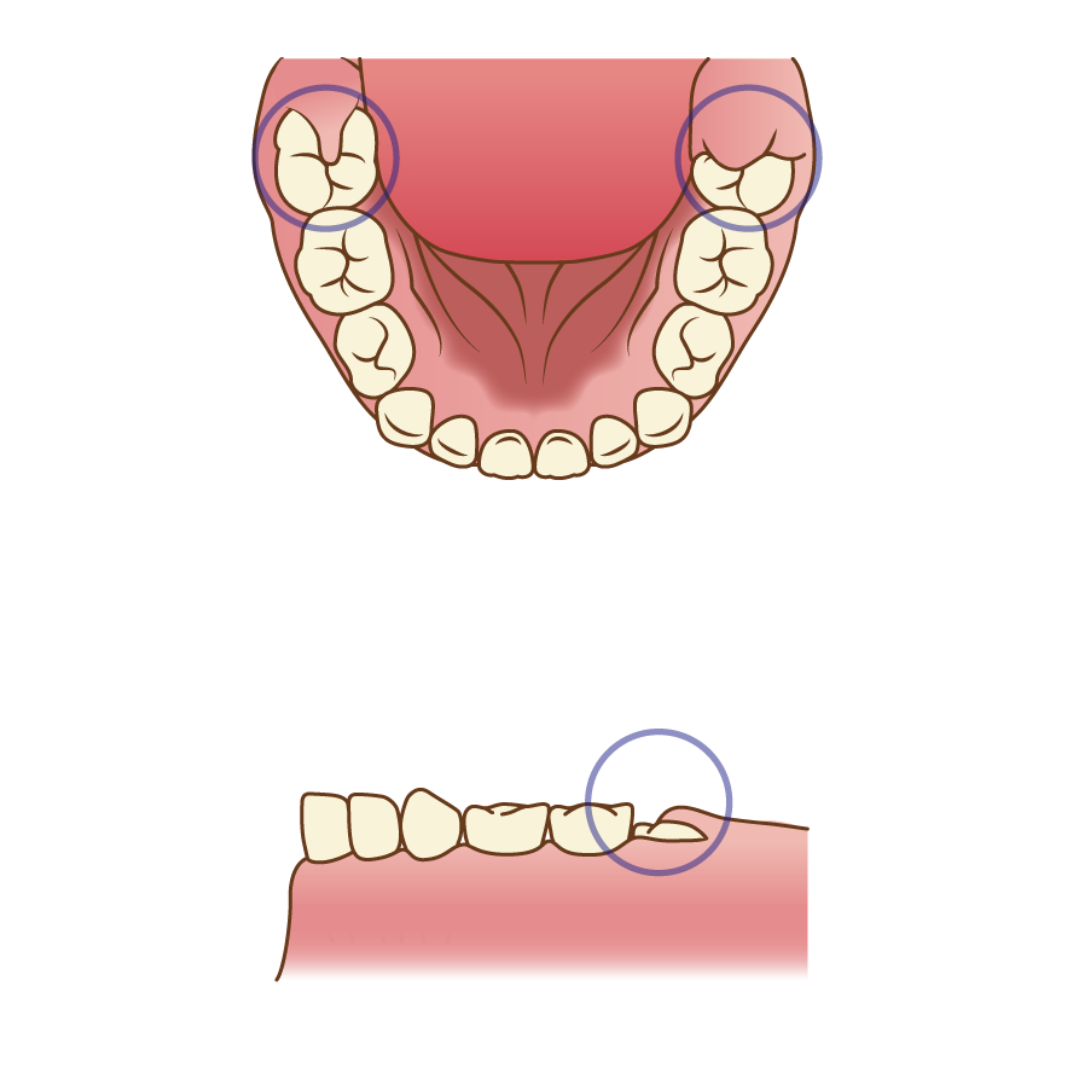

6歳臼歯が生えてきたころ

6歳臼歯は、乳歯が抜けたあとに生えてくるわけではありません。

下の図のように、歯ぐきを突き破って生えてきます。

完全に萌出するまでに、半年ほどかかることもあり、

その間は歯茎に隠れていたり、背が低いので、磨くのが難しいです!

さらに生えたての歯は、むし歯に対する抵抗力が低いため注意しましょう。

手前の歯と同じように歯ブラシを動かしても、届きません。

ピンポイントで狙って、歯や歯ぐきの中にもぐっているプラークをかきだしましょう。

使用するのは、歯ブラシのヘッドの毛先が少し長めのものやワンタフトブラシがおすすめです!

フッ素の量について

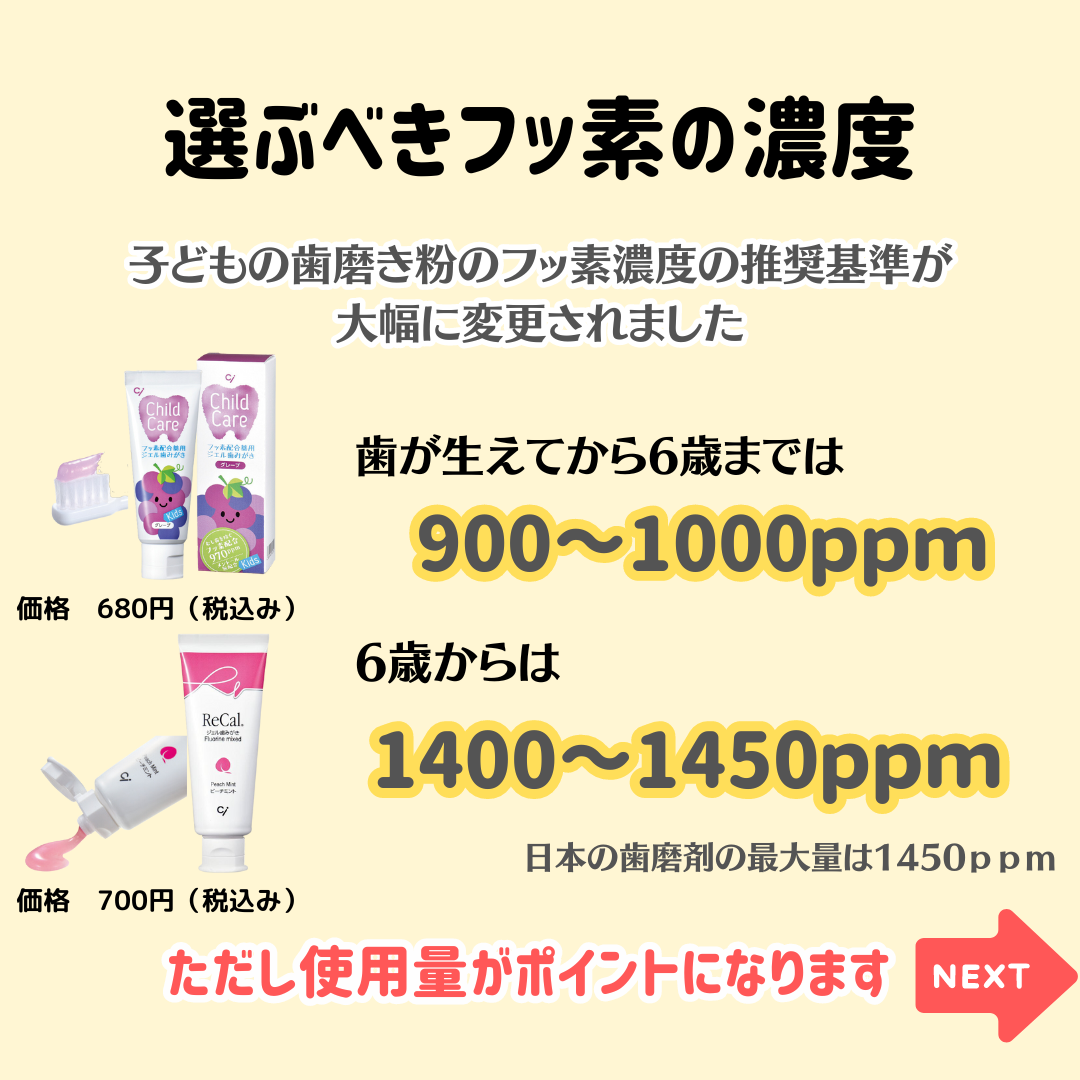

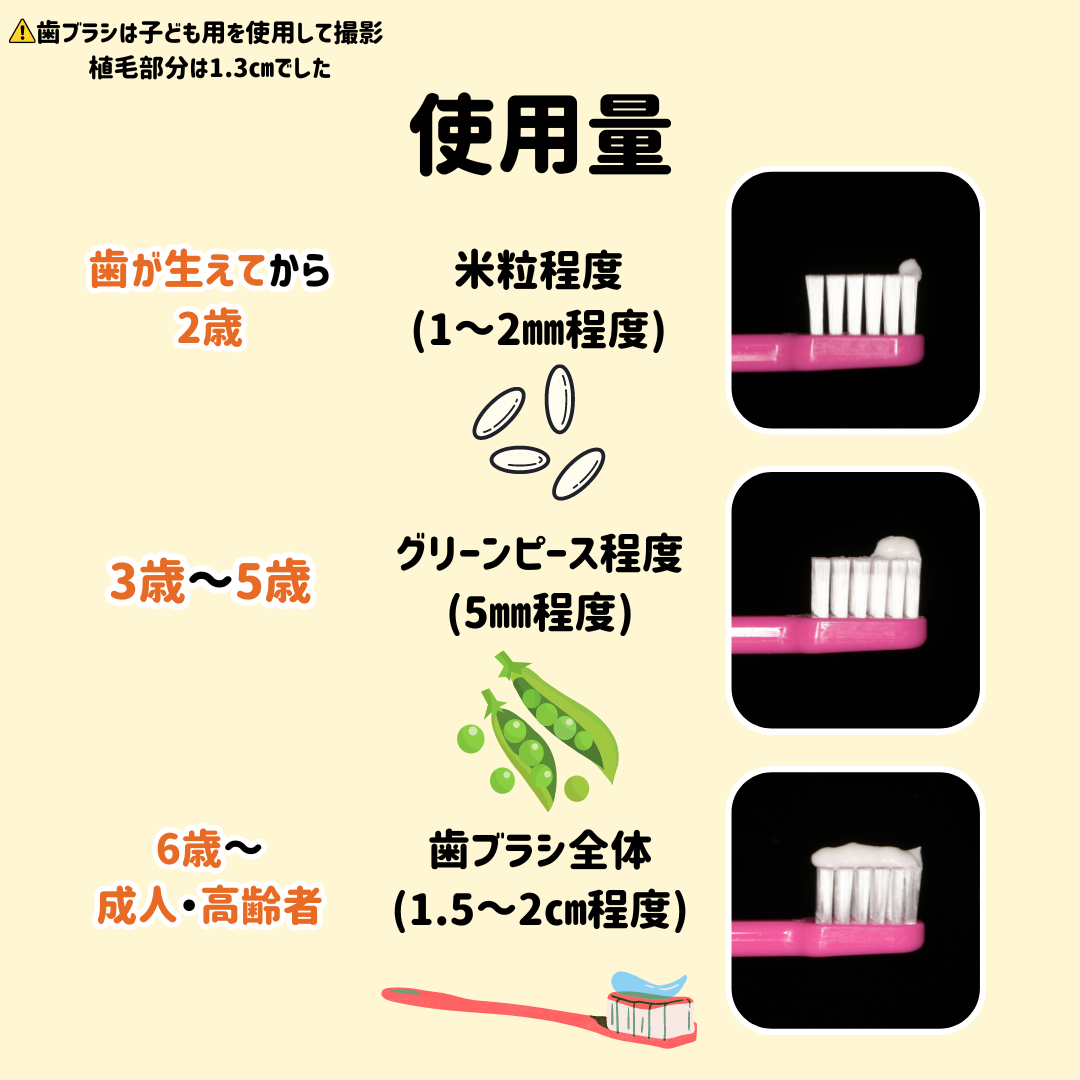

2023年1月 日本口腔衛生学会・日本小児歯科学会・日本歯科保存学会・日本老年歯科医学会の4つの学会で 「フッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法について」 新たな基準が発表されました。

新たな基準では、0~5歳までに推奨されるフッ素濃度が500ppm(泡状歯磨剤であれば1000ppm)から 1000ppmに変更しました。

6~14歳の枠が廃止され、6歳以上であれば1500ppmのフッ素濃度が推奨されています。

ただし、使用量についてはご注意してください。

また歯磨き後のうがいは少ない量ですることで、お口の中にフッ化物が残り、むし歯予防につながります。

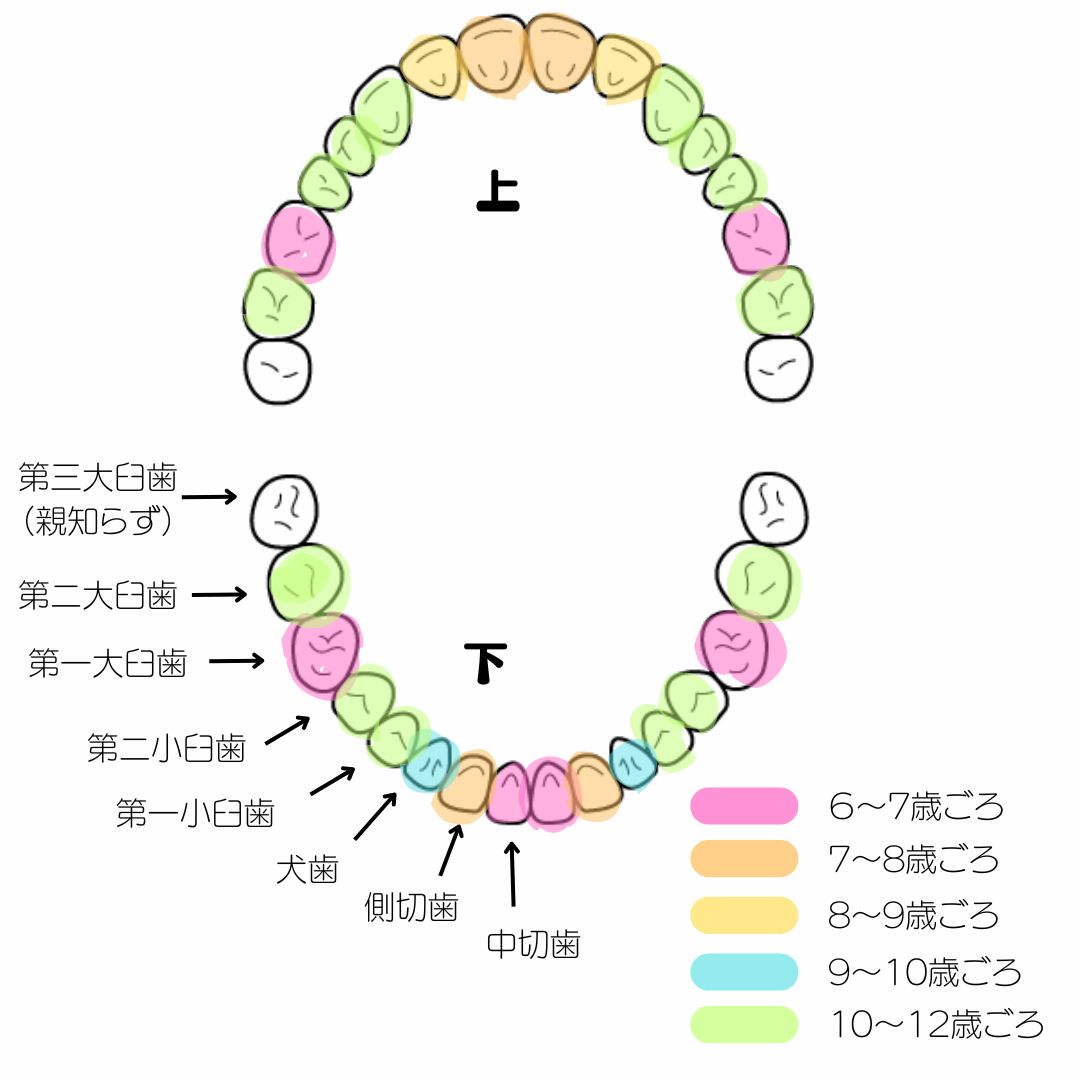

永久歯の数と生えてくる順番は?

永久歯は6歳ごろに下の第一大臼歯(6歳臼歯)が生え始め、

14歳ごろまでに上下で28本の歯が生えそろいます。

第三大臼歯(親知らず)は、生まれつき欠損している場合や生えるスペースが足りずに生えてこない場合もあります。

乳歯が抜けない!

乳歯が抜ける前に永久歯が生えてくるケースがあります。

乳歯が抜ける様子がなく、永久歯が萌出している場合は、

歯並びに影響を及ぼす恐れがあるため、早めに歯科医院を受診しましょう。

経過観察なのか抜歯する必要があるのか、歯科医師に確認しましょう。

また、まれに歯の生え変わりの時期を大きく過ぎても乳歯が抜けないケースがあります。

思春期をすぎても乳歯が抜けない場合、「先天性欠損歯」である可能性があります。

一度、歯科医院を受診してレントゲンを撮影をして確認をした方が良いでしょう。

まとめ

赤ちゃんに可愛い最初の歯が生えてくると、とてもドキドキして嬉しいですよね。

これからどのように歯が生えてくるかワクワクしますよね。

今回お話した歯が生える順番を参考にしてみてください。

ですがこれは、あくまでも目安として参考にしてくださいね。

大切な赤ちゃんの歯を守るためには、

歯磨きの習慣、食習慣、日ごろから子どもの歯を観察する習慣や定期健診が大切です!!

歯が生えたら、ぜひ私たちに、歯科医院にお越しいただきお口の中をみせてださい!

歯の磨き方や歯ぐきの状態、口内炎までなんでも私たちに相談してくださいね。

そして一緒に大切なお子様の歯を一緒に守っていきましょう!

皆様のご来院を心よりお待ちしております。

私たちは、歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、患者様の満足を第一に最後まで治療します。初診のお申込みは、24時間WEBから可能です。皆様のご来院を心からお待ちしています。

http://kanamorisika.com/yoyaku24h/

歯の神経を残す手段!VPT(生活歯髄温存療法)について

2024/08/15

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニックの歯科医師 沼部です。

虫歯が神経に達していて神経をとらなくてはいけないと言われた歯、もしかしたら神経を残せる可能性があります。

神経を残せる歯とそうでない歯の違いや、治療法、さらには歯の神経を残すことがなぜ重要なのかを説明します。

従来の歯科治療は?

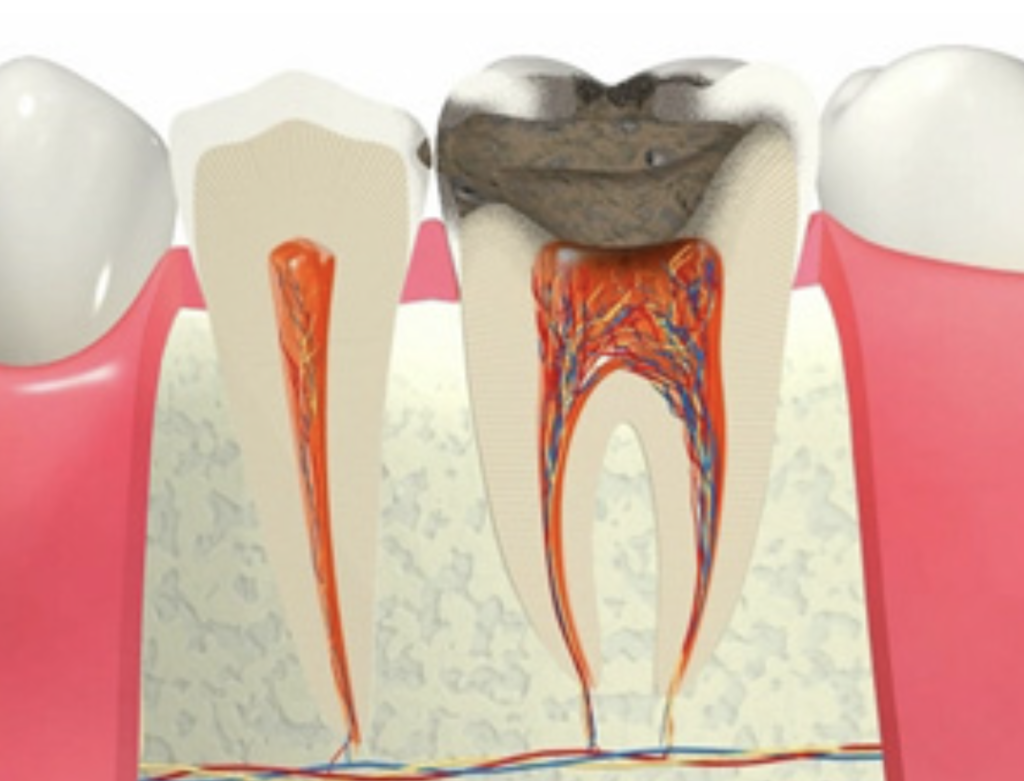

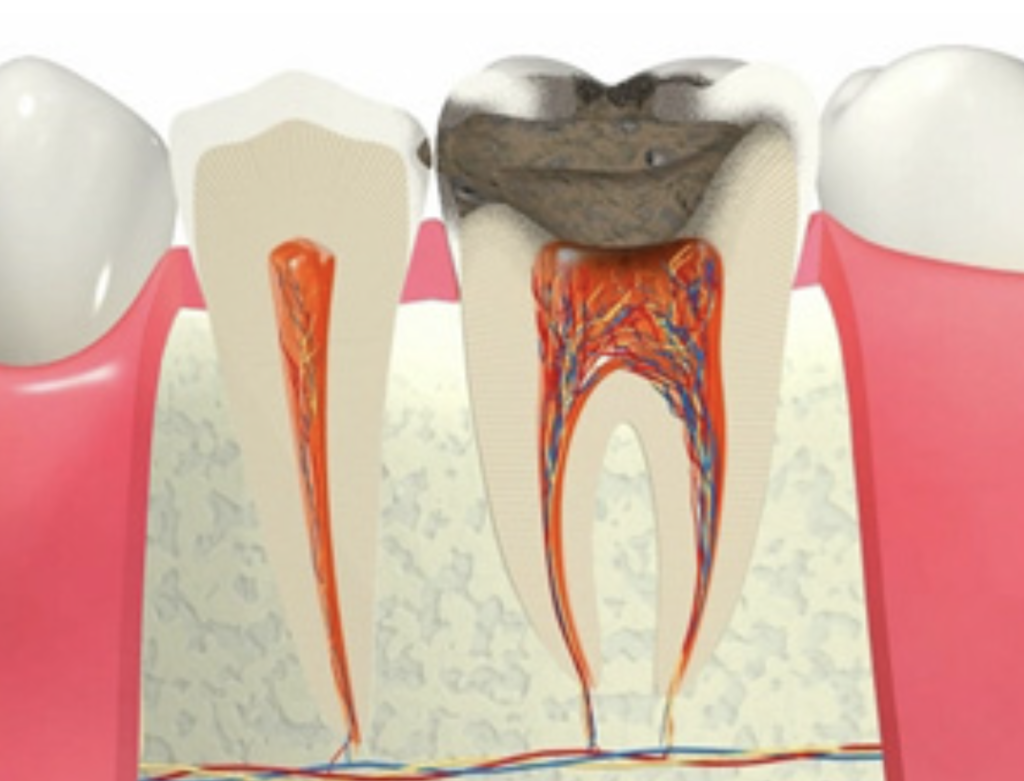

歯の神経(下の図の赤い部分)まで虫歯が進行すると、神経へ細菌が感染してしまい冷たいものを食べたりすると痛みがでます。

治療中、虫歯を削っている最中に少しでも神経が出てきてしまうと、神経への感染があると判断しその場で神経を除去する治療(=抜髄・根管治療)を行うことが日本の保険治療のスタンダードです。

⻭の神経を取るとどうなる?抜髄のデメリット

歯の神経は、歯の寿命を伸ばすために重要な組織です。

虫歯が深いと神経まで細菌が到達してしまいますが、細菌に感染してしまった神経は、炎症を起こして強い痛みが出るため、神経を抜くことでしか治すことができません。

しかし、この「神経を取る」ということにはかなりのリスクが伴うことを覚えておきましょう。

具体的には、歯の神経を取る事で下記のようなデメリットがあります。

⻭の破折リスクが⾼まり、抜歯につながる

⻭の神経は痛みを感じる組織です。神経をとることで細菌感染リスクが高まり、また多くの歯質を失うことで⻭が折れやすくなってしまいます。

そして⼀度破折してしまった⻭は、残念ながら元どおりになることはなく基本的に抜歯となります。接着剤でつけるというような⽅法はありますが、⽣活の中での衝撃で再び割れてしまうことが多く、⻑期で安定して保存することは難しいです。

治療が複雑になる

根管治療でも触れているように、歯の神経は複雑な構造をしており、神経組織を問題のない状態まで取ることは治療の難易度と複雑性を上げます。

このように歯の長期保存・延命を考えると、⾍⻭治療ではいかに神経を抜かない方法を選択するかが重要になります。そこで注⽬されているのが、⻭の神経を抜かない「直接覆髄法」という治療法です。

VPT(Vital Pulp Therapy)・MTA直接覆髄法とは?

VPTとは、Vital Pulp Therapyの略称であり、「生活歯髄温存療法」「直接覆髄法」とも言われます。

⾍⻭が深く神経が多少露出してしまっている場合でも、露出した神経を薬剤で直接覆うことで神経を保護する治療法です。

当院では直接覆髄法にMTAという材料を⽤いることで、神経を極⼒保存する治療を⾏っています。

MTAとは?

MTA(Mineral Trioxide Aggregate)は、1993年に米国ロマリンダ大学のDr.Mahmoud Torabinejadらにより、根管治療の新しい材料として開発されました。

1998年以降に欧米各国で発売され、日本では2007年から使用が開始されています。

MTAは⽔と反応させることでゆっくり硬化し、その過程で殺菌作⽤を⽰します。

さらに持続的にカルシウムイオンを放出し、細菌により失われた⻭のカルシウム成分を補うことができます。

そのため⾍⻭で神経近くの⻭が溶かされてしまってもMTAを使用することで、MTAが殺菌しながら修復作⽤を⾼め、神経を保存する可能性を⾼めることができるのです。

また、従来の⽔酸化カルシウム製剤と⽐較し、硬化後に材料の崩壊が起こりにくいため、⻑期的に良好な予後が期待されています。現在は⽇本でも多数の症例に使⽤され、臨床試験でも安定した⾼い治療成績が報告されています。

当院のMTAによる直接覆髄法は、Pro Root MTAなど複数の材料を症例に合わせて選択しています。

VPT・MTA直接覆髄法のメリット

神経を抜く抜髄・根管治療と比べて、VPT・MTA直接覆髄法はどんなメリットがあるのでしょうか。

できるだけ歯を削らずに治療できる

⻭の神経を取る治療では、どうしても便宜上⻭を⾍⻭のサイズよりも⼤きく削らなくてはなりません。MTAで神経を保存できれば⻭を削る量も最⼩限で済むので、⾃分の⻭をなるべく保つことができます。

神経を保存し歯の寿命を伸ばせる

神経を抜いてしまうと歯の削除量の増加や修復物の影響により⻭が折れやすくなってしまいます。⻭の寿命を伸ばすには、⻭の神経があるかどうかがとても重要なのです。

神経近くまで達している虫歯にも使用できる

神経が細菌に感染していなければ、⾍⻭が深くても神経を保護してあげれば保存が可能です。MTAは殺菌効果と⻭の修復の補助効果がある材料なので、神経の保存の可能性を⾼めてくれます。

VPT・MTA直接覆髄法のデメリット

治療後にしみることがある

治療の過程で、神経近くの⾍⻭を取ったり薬を⼊れたりと⻭に刺激を与えるので、⼀時的に 神経が過敏になることがあります。しかし、この症状は徐々に落ち着いてきます。

症状が出ている場合は使用できない

⾍⻭のある⻭に持続的な強い痛みがある場合には、神経が細菌に感染し炎症が起こっています。その場合には、根の先端まで神経を取らざるを得ません。

神経が死んでいる場合は使用できない

神経がすでに細菌感染して死んでしまった場合には、神経は元に戻りません。神経を取り、きれいに⻭の中を掃除する治療を⾏う必要があります。

さらに⻭⾁を下げなくてはならないほど⾍⻭が進⾏しているケースや⻭根破折を起こしているケースでは、治療の適応とはなりません。

保険外の治療となる

MTAは保険適⽤外となるため、費用は自由診療となります。

費用は歯科医院によって金額の設定が違うため、問い合わせてみてください。

扱っている歯科医院が多くない

MTAの自由診療の範疇のものとなりますので、全ての歯科医院で用意しているものではありません。かかりつけの歯医者さんにMTAの取り扱いがなく、万が一神経に達する虫歯だった時は神経をとらざるを得ません。

VPT・MTA直接覆髄法の治療例

この患者様は冷たいものや熱いものを⾷べても特に症状がない状態でしたが、レントゲン写真から⼀番奥の銀⻭の内部で⾍⻭になっていることが疑われました。

銀⻭を除去したところ、銀⻭の下で神経に達しているかもしれない⾍⻭がありました。

まずは唾液や⾎液による汚染を防ぐために、外周および浅い部分の⾍⻭を除去して光重合型レジンで隔壁をつくります。(このときはまだ⻭髄付近に⾍⻭を残しています)

その後、ラバーダムを使⽤して、⼝腔内細菌による汚染を防ぎます。

隔壁製作時に残していた⾍⻭を除去すると、やはり神経が露出しました。

通常の治療であれば神経を抜く治療に移行しますが、神経を残すためMTAによる直接覆髄法を行っていきます。

マイクロスコープや拡⼤鏡下にて、周囲の⾍⻭を完全に除去したのを確認したあと、Pro Root MTAを丁寧に詰めていきます。

最後に光重合型レジンで密封します。

経過観察後、神経が生きていることを確認し、症状が安定していれば最終的な詰め物をして治療は終了です。

当院ではMTAのおかげで、⻭の神経を抜くケースが著しく减少しました。

⾍⻭の⼤きさや⻭根破折などにより適応できない場合もありますが、⾮常に有効な治療法だと考えています。お気軽にご相談ください。

VPT・MTA直接覆髄後のその後は?

治療が終わり、麻酔が切れると歯がしみる症状が出ます。これは、一部神経を触っているので仕方がないものです。2、3日はしみる感覚が続きますが一時的なものです。

番外編:抜髄と診断される歯の特徴

デメリットの部分で少し触れましたが、VPT・MTA直接覆髄法で神経を残したくとも、元々の虫歯が大き過ぎて勝手に神経が死んでしまっている場合は抜髄になります。

抜髄と診断される歯の特徴は以下の通りです。

・強い痛みが続く、なにもしなくても痛い

・虫歯は大きいのに冷たいものを食べても染みるような痛みが全くない

・歯の色が周りの歯と比べて黒い、または灰色がかった色をしている

・打診痛(コンコンと歯を叩いた時に出る痛み)がある

・歯科医師が虫歯を除去した際に神経が死んでいると診断した場合(ある程度神経が生きているか死んでいるかは歯科用顕微鏡:マイクロスコープでの診断が可能です)

このような場合はVPT・MTA直接覆髄法は適応ではなく、根管治療を行うようになります。

おわりに

歯の神経をとらない方法 VPT・MTA直接覆髄法についてお分かりいただけたでしょうか。⾍⻭の⼤きさや⻭根破折などにより適応できない場合もありますが、⾮常に有効な治療法だと考えています。

適応はどうかは歯科医師の診断が必要になりますので、自己診断は控えるようにしてください。

また、デメリットの部分でも述べましたがVPT・MTA直接覆髄法は、全ての歯科医院でできるものではありません。

かかりつけの歯医者さんにMTAの薬剤の取り扱いがなく、万が一神経に達する虫歯だった時は神経をとらざるを得ません。歯の神経を抜く必要があると言われた歯であっても、神経を残せる可能性があるので一度当院またはMTAを取り扱っている歯科医院までご相談してみてはいかがでしょうか。

私たちは、歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、 患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、患者様の満足を第一に最後まで治療します。 初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。 皆様のご来院を心からお待ちしております。 http://kanamorisika.com/yoyaku24h/

妊娠中の歯科治療について

2024/08/01

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニックの歯科助手 鶴見です。

妊娠中に歯科治療を受けていいか、迷った事はございませんか?

また、健康な生活をする上で大切な役割を果たす『歯』ですが、

お母さんとして生まれてくる赤ちゃんに丈夫な歯を贈りたいと思いませんか?

かなもり歯科クリニックでは妊婦歯科治療に関する情報を発信する事で、

妊婦さんだけでなく、生まれてくる

赤ちゃんの口の中の健康につながると考えています。

当院でも妊娠がわかり、治療をここのまま続けて良いか質問される患者様がいらっしゃいます。

妊娠中の口の中に対して不安な事が沢山あると思いますので、

ここでは妊娠中の治療、出産後の口の中のケアなどについてお話させて下さい。

妊娠中はなぜお口の環境が悪化しやすいか

妊娠中は女性ホルモンが増加します。歯周病菌と女性ホルモンには関連があり、通常よりも細菌が育ちやすい為口臭や歯周病の悪化につながります。

加えて体内の免疫力低下により歯肉の免疫力が低下することがあります。

さらに、だ液(つば)の分泌量が減少すると口の中が乾きやすくなるため虫歯リスクが高まります。

つわり時期には気分が悪くて一度に量を食べられずこまめに食事をとることにより口の中のPHが一定にならず、口の中が不安定な状態になります。

以上のことにより食生活が乱れ栄養摂取が偏りがちになり、

さらに免疫力が低下し口の中の環境が悪化する・・という悪循環に陥ります。

妊娠中の治療

妊娠初期

妊娠~4ヶ月

切迫流産が起こりやすい時期。悪影響が受けやすく治療は控えた方が良いでしょう。

安定期

5か月~7か月頃

心配なく治療を行える時期。

安定期であればお腹の中の赤ちゃんに影響が出にくい為治療を受けることが適切とされています。

母体に負担がかかる為、長時間の治療は避けていただくか、

医師と相談しながら進めていくと良いでしょう。

妊娠後期

8か月以降

臨月に入ってからは、急なお産で治療途中で中断の可能性もあるので、控えた方が安心です。

妊娠中に起こりやすいお口の症状とは?

妊娠中に特に起こりやすいものをまとめてみました。

妊娠性歯肉炎

妊娠中は、女性ホルモンの分泌が約7倍になる為、

女性ホルモンを好む歯周病菌が増える事によって

歯肉炎になりやすくなります。

妊娠2~3か月から症状が見られ、妊娠中期には歯肉が腫れたり出血したりします。

そのまま放置してしまうと歯周病が進んでしまいます。

特に歯周炎を持つ妊婦さんはタバコやアルコール、

高齢出産といった要因と比べても歯周病のリスクが非常に高いと言われています。

また、早産や低体重児を出産する確率が高くなるという報告があるので注意が必要となります。

歯肉炎の治療は妊娠中にも行えますので歯ぐきから血が出る・歯を磨くと痛いなどの症状がある方はご相談頂くようにお願いいたします。

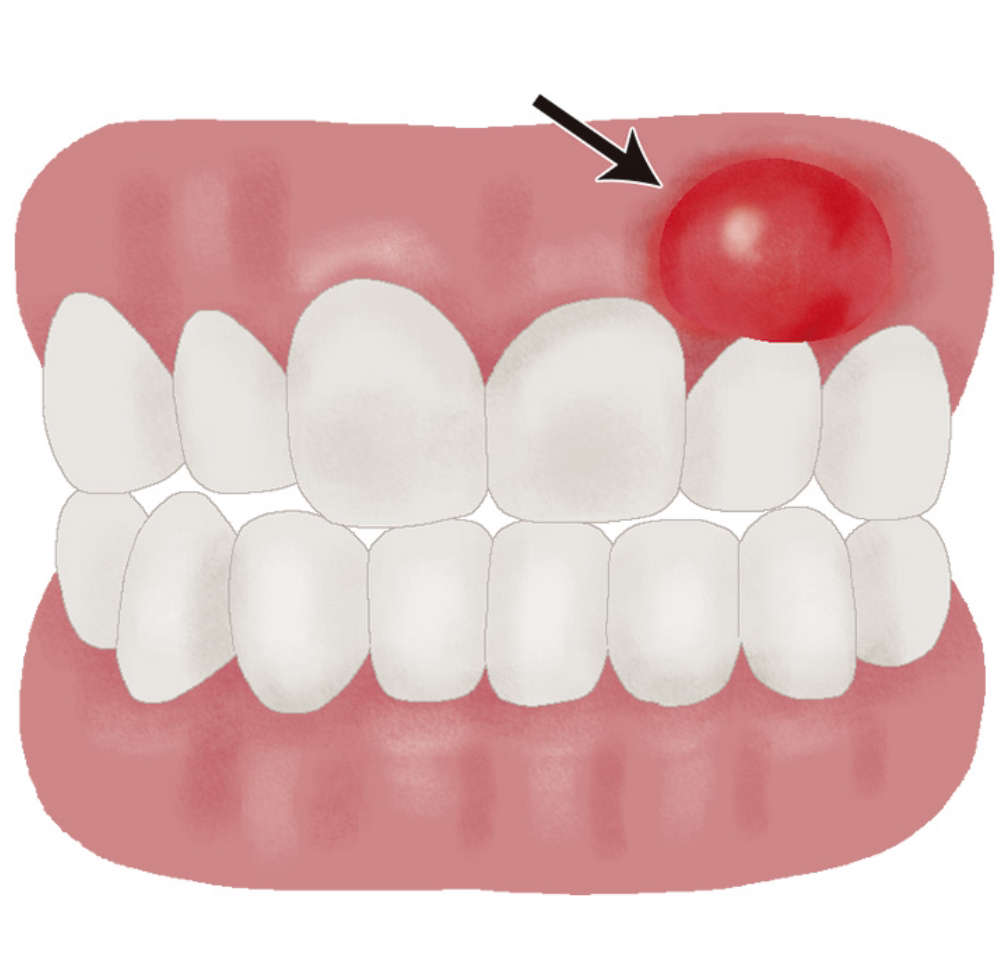

妊娠性エプリース【歯茎にできるもの】

歯茎にできる良性のできものです。

歯肉に大きく膨らんでコブのようになり、妊娠3か月以降にみられることがあります。

原因は女性ホルモンの増加によるものと考えられていますが、

出産後に自然となくなる場合もあるのであまり心配はいりません。

虫歯

妊娠をすると虫歯が増えるという証拠はありませんが、

生理的変化・生活習慣の変化に伴い口腔環境が悪化する為虫歯になりやすい状況となってしまいます。

虫歯は適切な時期での治療が重要になるので日頃から歯科検診を受けて早期発見を目指しましょう。

つわり中のハミガキのやり方・歯ブラシの選び方

つわりの時は、口の奥まで歯ブラシを入れることで吐き気が起こることがあります。

吐き気を防ぐには、歯ブラシの先(ヘッド)の小さいもの、

やわらかめの歯ブラシを選ぶとよいでしょう。

ハミガキの方法は、首を下に曲げだ液が奥のほうに流れにくくなり

吐き気が起きにくくなるといわれています。

またはお風呂に入った状態や音楽を聴きながらみがくなどの「ながらみがき」も、リラックスしてみがくことができますので、自分に合うハミガキ方法を見つける事も大事ですね。

歯磨きとは別に洗口液や歯間ブラシやフロスなども使ってみて口腔ケアしてみてください。

当院でも色々な歯ブラシや洗口液など多数

販売しておりますので受付の横にある物販を覗いてみてくださいね。

妊娠中に歯科治療によるよくある質問

麻酔をしても大丈夫?

麻酔薬により胎児に影響が生じるか、など心配ですよね。

妊娠中にお母さんに投与されたお薬は胎盤を介して胎児にも移行します。

動物を使った研究では、大量の麻酔薬を投与すると催奇形性があるという結果が報告されています。しかし通常量の麻酔薬を使用した人間の研究では、胎児の催奇形性を明確に証明するものはありません。

歯を抜く事はできますか?

妊娠中の妊婦さんでも麻酔を使って問題なく歯を抜く治療を受けることが出来ます。

ただし、ほかの治療と同様に麻酔を使用出来る妊娠中の期間は限られているのと、

抜くことで母体にストレスが大きくかかるような

「親知らずの抜歯」は、妊娠中は出来るだけ行わないようにするのが原則となります。

妊娠中の歯科治療薬は使用できますか?

妊娠中の歯科治療では、なるべく薬を服用しないようにします。

ただし、歯の強い痛みが続いたり、歯肉が腫れたりするなどして、薬を服用しないことで母体に悪影響を及ぼす場合は、胎児への影響が少ない薬を最小限服用する必要があります。

胎児に対する薬の影響は、妊娠中の時期、薬の種類により異なり、時には重篤な副作用を起こすものもあります。 必ず、医者や歯医者の指示どおりに服用をするようにしてください。

レントゲンは撮影しても大丈夫?

妊娠中でも、歯科治療で行うレントゲン検査は可能です。 歯科で用いるレントゲンの装置から出る放射線は少量であり、またお腹からも離れていることから特に問題ございません。

当院は、肩からかける防護用エプロンの他に

お腹を覆う防護エプロンもご用意してます。

安全に検査を受けることが可能です。

歯が痛い時、どんな薬が処方されますか?

歯科で処方されるお薬で多いのが、痛み止めと抗生剤です。

痛み止めに関しては、ロキソニンやイブプロフェンなどの

非ステロイド性鎮痛薬は、特に妊娠後期では胎児への影響が大きいとされています。

そのため比較的安全な

カロナールなどのアセトアミノフェンを処方されることが多いです

お腹が大きくなった場合はどの体勢が良いでしょうか?

妊娠中の歯科治療時には、

仰臥位性低血圧症候群(ぎょうがいていけつあつしょうこうぐん)を避けるため左側を下にして横になる姿勢や斜めになる姿勢を取ることが望ましいです。

仰臥位低血圧症候群とは、

妊娠末期に子宮内の胎児により下大静脈が圧迫され、

右心房への静脈還流量が減少、そして心拍出量が減少して一過性の低血圧になる症状の事です。

無理せずに治療行う事が第一優先ですので、

治療中に気分が悪くなったりした場合はすぐに歯科医師に伝えて下さい。

食器の共有による菌の媒介は本当におこる?

少し前まではお母さまから口移しで食べ物を与えたり、

食器を共有したりすることで虫歯の感染は広がると考えられていました。

しかしながら令和5年に日本口腔衛生学会から発表された文面によると、

食器の共有に気を付けていている子供と、

気ににせずに食器の共有を行っていない子供の虫歯の罹患率に差がなかったそうです。

(2011年の論文)

さらに、親からの菌の感染は食器の共有前の生後4か月の段階で日ごろのスキンシップなどから起こっていることも発表されており、防ぐことはほとんど不可能と言えます。

対処法として、食器などからの菌の伝播を防ぐよりも、

お母さんが正しい虫歯予防の知識を持ちフッ素などで虫歯にならないように

対処することが大切なお子さまの健やかな歯を育てることにつながります。

当院には妊婦さん向けのパンフレットご用意しています。

まとめ

妊娠中は、体調面の変化が激しくつわりなどで

どうしても歯磨きができないなどのお悩みがあると思います。

自身に合ううがいや洗口液などを使用することなどをおすすめします。

また、出産後は赤ちゃんのお世話で忙しくなり

歯医者に行く時間が取りにくくなることがあるので

出産前の歯科検診を受けるようにしてくださいね。

赤ちゃんの健やかな歯を育てる第一歩は、

お母さんのお口の環境をきれいにすることですから

是非出産前の時間がある時に歯科健診を受けて

トラブルの少ないマタニティライフを送りましょう。

私たちは、歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、 患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、患者様の満足を第一に最後まで治療します。 初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。 皆様のご来院を心からお待ちしております。

お子様の虫歯予防に!6歳臼歯が生えたら歯医者さんへ!シーラントのメリット・デメリットとは

2024/07/18

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニックの歯科衛生士 隅田です。

口の腔内で一番力が強くかかり、噛み合わせに重要な役割を担っている歯をご存じですか?

それは、”第一大臼歯” 通称:6歳臼歯です。

6歳臼歯(第一大臼歯)とは

6歳臼歯は名前の通り小学一年生・6歳頃に生えてくる大人の歯であり、乳歯と入れ替わりでなくあたらしく乳歯列の一番後ろに生えてきます。

乳歯と入れ代わりでない・奥に生えてくるという特徴から、保護者の方でも大人の歯が生えていることに気づきにくい歯でもあります。

成人になってからも噛むのにとても重要な歯でありながら、6歳臼歯には歯の中でも特に虫歯になりやすい特徴があります。

6歳臼歯が虫歯になりやすい理由

1.生えてくる場所が奥の方で磨きにくい

2.歯が生え始める時、歯ぐきに一部覆われることにより汚れが溜まりやすい

3.生え始めたての大人の歯は幼若永久歯と呼ばれ、永久歯(大人の歯)でありながら表面がまだやわらかく、虫歯のリスクが成人の永久歯の比べて高い

6歳臼歯は全ての歯が大人の歯になり、噛み合わせが安定した時に特に噛む場所になります。その歯が虫歯になってしまうことは、絶対に避けていくべきです。

虫歯予防の対策にはいくつかありますが、

そんな第一大臼歯を守ることができるのが”シーラント”です。

今回はシーラントに関して詳しくご紹介し、最後に現役歯科衛生士が6歳臼歯が生える時期のお子さんがいらっしゃる保護者の方にお願いしたいことも記載しております。

シーラントとは?

虫歯の発症リスクの高い歯に対して行う処置のこと。奥歯の噛む面にある深い溝をあらかじめ硬いプラスチック樹脂(レジン)でコーティングし虫歯を予防する方法です。

また、「フィッシャーシーラント」と呼ばれることもあります。

シーラントをすることで4年以上・約60%の虫歯予防の効果が認められます。

特にフッ素配合歯磨き粉や歯医者さんで行う高濃度フッ素塗布とシーラントとの併用によって、虫歯予防の効果がさらに増加します。

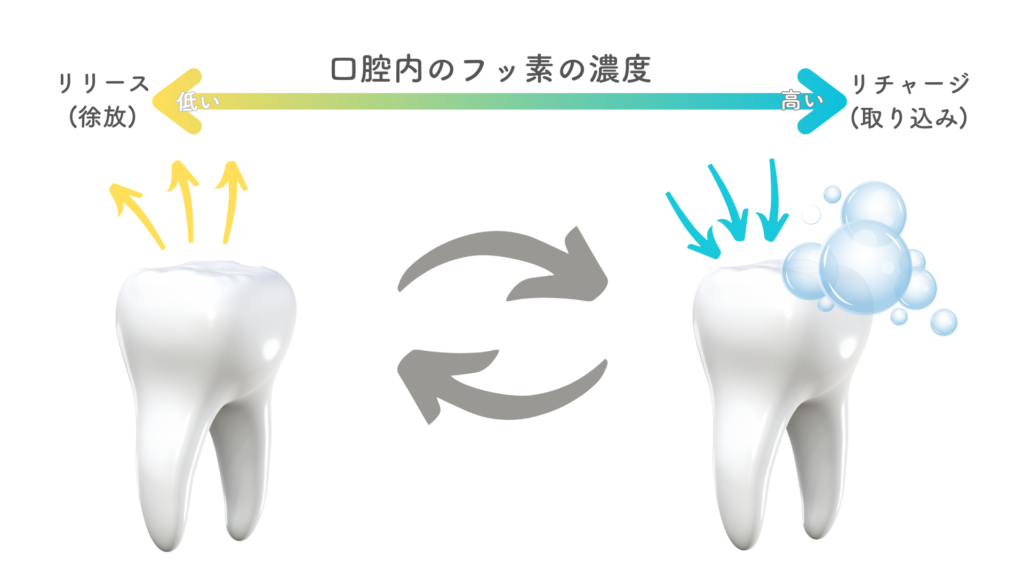

高濃度フッ素塗布などとの違い

シーラントは材料自体がフッ素の徐放(リリース)と取り込み(リチャージ)機能を持っているため、フッ素塗布のように数ヵ月ごとのメインテナンスは必要ありません。

フッ素リリース:シーラント材からフッ素を口腔内に徐放します。

フッ素リチャージ:歯磨き粉や高濃度フッ素ジェルから、フッ素をシーラント材に取り込みます。

適用年齢

①乳歯列が完成する 4歳~5歳

②6歳臼歯が生えてくる 6歳~7歳

③第二大臼歯が生えてくる 12歳~13歳

上記は歯の噛む面の溝が深い歯が生えてくる時期であり、シーラントの処置の対象となる年齢です。

また、歯の萌出から時期が経過した歯に対してのシーラントの処置は基本的には保険で認められていません。(大人へのシーラントの処置など)

しかし、近年のお子様は永久歯が生えてくる時期が遅くなってきていると日本小児歯科学会でも報告が上がっております。

実際に現場で小児期の口腔内を診ていて、教科書通りの時期で歯が生えているお子さんは、少ないように感じます。よって上記の時期はあくまで参考の時期として捉えてください。

歯が生えてきたばかりのこのタイミングでシーラントの処置をおこなう事で、予防効果がより高く期待できます。

歯科検診の際に、シーラント処置の対象の歯が生えて歯科医師や歯科衛生士からシーラントをおすすめされたタイミングで行うことが重要です。

特に、第一大臼歯(6歳臼歯)は28本の永久歯の中で一番大きく、噛み合わせにも重要な歯であるため、シーラントの処置をおすすめします。

シーラントの見た目

シーラントは、乳白色であり一般的には見た目に影響しない材料です。

また、ピンク色のシーラントを用いている歯科医院もあります。

費用

処置は、医療証と保険証があればお住いの地域の歯医者さんで、保険診療の範囲でおこなうことが可能です。よって、親御さんへの費用負担がかかりません。

処置方法

①歯の清掃:プラークが付着していると虫歯の原因になりますのでしっかり清掃をおこないます。

②酸処理:シーラントを歯面に付着するように歯の深い溝部分のみ、酸処理を行います。

③乾燥:唾液にはたくさんの細菌が存在しますのでしっかり乾燥させて唾液の侵入を防ぎます。

④シーラント材の塗布:歯の深い溝部分にシーラント材を流しこみます。

⑤光照射:10秒~20秒間、塗布部位に光を当てて固めます。

シーラントは歯質を削る必要はございません。

1歯の処置時間は3分程度でおこなえますので、お子様にとっても負担の少ない処置です。

シーラントのメリット

・シーラントの最大のメリットは、虫歯のリスクを減らせることです。

歯の咬む面にある深い溝は、歯ブラシでの清掃が難しく、プラークが残りやすいため、細菌が繁殖しやすい部分です。シーラントにより、この深い溝を覆うことで、細菌の繁殖や食物の残留を防ぐことができます。

・シーラントは、歯を削らずに処置が可能です。

虫歯治療のように歯を削る必要がないため、痛みを伴うことなく、歯の健全な部分を守るための予防として処置ができます。

シーラントのデメリット

・シーラントは永久に保持されるとは限りません。そのため、歯科医院での定期的な確認が必要です。

取れたり・欠けたりした場合には、再度塗布することで高い予防効果を維持できます。

・シーラントの下が虫歯になってくるケースがまれにあります。

原因は、シーラント材を塗布する前の清掃がしっかり行われなかったことや唾液の排除がしっかり行えなかったこと、噛み合わせなどによってシーラントが欠けてしまい隙間ができて虫歯菌が入り込むことがあります。

プラークや唾液は細菌が多数存在しますのでそれらをしっかり除去したうえでシーラントをおこなう必要もありますし、数年経ってから虫歯に気づくことにならないよう、定期的な検診が重要となります。

歯科衛生士が親御さんにお願いしたい大切な事

お子様の成長や心の発達により、様々な環境で母子分離する機会が増えると思います。

そんな中、親御さんに知っておいてほしいことをお伝えします。

歯磨きの全てを本人任せにしないで

小学期のお子様がいる親御さんは歯磨きは本人に任せているとおっしゃる方が多いです。

心の発達から見ると思春期のお子様は親御さんに頼る事への抵抗感が出てくる子も多くいます。自立することは素晴らしい成長だと思います。

しかし、口腔内の状態は小学期に大きく変化します。

萌出したばかりの歯は虫歯に罹患しやすく、他の歯より高さが低いため、歯ブラシが当たりずらいです。デンタルフロスの使用もなかなか一人で上手にできる子は少ないです。まだ、一人ですべての汚れを落としきれるようにはなりません。

自分で磨けるように促しながらも、親御さんの目によるチェックが必要です。

いつまで仕上げ磨きが必要か?とご質問いただきます。

返答としては、乳歯の奥に生える「6歳臼歯」が生えそろい、前歯上下4本が永久歯に生えかわったあとの小学校3~4年生くらいまでがめやすです。

お子様のかかりつけ歯医者さんは決めてますか?

かかりつけの歯医者さんを決め、幼少期から通っているお子様は笑顔で歯医者さんに来てくれます。

また、他の歯科医院で歯科恐怖症があったお子様でも、定期的に同じ歯医者さんでいつもの歯科衛生士さんが診ることで歯医者さんに慣れ、一人で診療室に入る事ができるようなり、歯科恐怖症を克服できています。歯科恐怖症だったお子様が矯正治療を始めるタイミングになった時、スムーズに先生が拝見できました!

幼少期の歯科との出会い方はとても大切です。お子様にとって初めて行った歯科医院との出会いは、その後の歯科とのかかわりに大きな影響を及ぼします。

お子様の人生における歯科とのかかわり方がより良いものになるようかかりつけの歯科医院を決めてあげましょう。

最後に

シーラントはあくまでも予防処置である為、絶対に虫歯にならないわけではありません。最も大切なのことは歯磨きやデンタルフロスを使用して毎日、プラーク(歯垢)を歯面から取り除くことです。

また、定期的な歯科検診を受診し、一度処置したシーラントが取れてしまっていないかなどを検査してもらい、高濃度フッ素塗布を併用するなどして、この先の何十年も使っていく永久歯を守っていきましょう。

私たちは、歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、 患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、患者様の満足を第一に最後まで治療します。

初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。

皆様のご来院を心からお待ちしております。

歯科医院でおこなう歯石取りについて

2024/07/04

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニックの歯科衛生士岡澤です。

多くの方が一度は歯科医院で歯石を取った経験があるかと思います。

定期的に歯科検診に通われている方はご存知かと思われる歯石取りですが、普段あまり歯科検診に行かれない方にとっては、「歯石ってなに?」「歯石取りって何をするの?」と疑問に思われる方も多いかもしれません。

歯石は歯周病の要因となり、歯石取りは単なるお掃除ではなく、歯周病の治療、歯周病の予防となります。

今回は「歯石取りとはなにか」「なぜ歯石取りが必要なのか」「何を使って」「どのように」行うのか、ということをお話しさせていただきます。

歯の汚れの種類

歯垢(しこう)

歯垢とは、口のなかの細菌の集合体で、「プラーク」ともよばれます。ネバネバとした白くやわらかい汚れであり、歯垢1㎎には約1億個以上の細菌が存在しているといわれています。歯垢の状態であればやわらかいため、歯ブラシやデンタルフロス、歯間ブラシなど普段のセルフケアで除去することができます。

歯石(しせき)

歯石とは、歯垢が唾液中のカルシウムやリン酸によって石灰化したもので、石のように硬い塊です。一度ついてしまうと歯磨きではとることができず、歯科医院で機械的に取る必要があります。

歯石の種類

歯石には「歯肉縁上歯石」と「歯肉縁下歯石」の二つに分けられます。

歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき)

歯ぐきの上に付着している歯石のことで、色は黄色みがかった白色の比較的柔らかいことが特徴です。比較的簡単に除去できる歯石です。

歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)

歯ぐきの奥深くにこびりついている歯石で、歯周病の進行と深くかかわっていると言われています。色は黒ずんだ褐色で、歯に強くこびりついていて除去しづらいのが特徴です。

歯石を放置するとどうなるか

歯石自体が酸や毒素を出すということはないといわれていますが、歯石の表面はザラザラしているため、虫歯菌や歯周病菌がつきやすく増殖します。そのため歯石を長期に渡って放置しておくと、虫歯や歯周病の原因になるのはもちろん、口臭の原因ともなります。

歯石取りの種類

歯石取りには歯科の専門用語でスケーリングとルートプレーニングといわれる方法があります。

スケーリング(Scaling)

スケーリングとは歯ぐきより上の露出した歯面に付着したプラークや歯石などを機械的に除去することです。

ルートプレーニング(Root Planing)

ルートプレーニングとは歯周ポケット内部の歯の根(歯根)の表面の汚染されたセメント質や付着した歯石を除去し、歯根面をツルツルと滑らかにすることです。歯根を滑らかにすることであらたな歯垢がたまりにくい状態になります。

また、ルートプレーニングでは歯茎の中に器具を入れるため、痛みを伴う可能性が高いです。その為30分〜1時間程度局所的な麻酔が必要になります。

実際に治療をおこなう際は両者を一連で同時におこなうことが多く、スケーリング(Scaling)、ルートプレーニング(Root Planing)の頭文字をとって、専門用語でSRP(えすあーるぴー)とも略されます。

ただし、重度の歯周病で歯根の先まで歯石が付着している場合、スケーリングやルートプレーニングを行ってもすべての歯石は除去することができません。その場合、歯周外科治療が必要になることがあります。

歯周外科治療

歯周外科治療とは、麻酔をして歯ぐきを切開し、歯根の先まで付着した歯石を徹底的に除去する治療です。歯石は放置すればするほど強固に付着するので、その分大がかりな処置が必要になることがあります。

そのため日頃から、定期的に歯科医院で歯石を取ることが非常に大切です。

使用する器具

超音波スケーラー

超音波の振動で歯の表面から歯石を剥がし取る道具です。

パワーが強いことから施術中に痛みや不快感が生じやすい傾向にありますが、その反面、短時間で広範囲にわたる歯石の除去が可能となり、歯石を取り除く効率は極めて高いです。

振動によって熱が生じるため冷却するための水が先端から出るので、バキュームという吸引機を使用しながら行います。

手用スケーラー

歯石を除去する専用の道具です。超音波スケーラーと異なり、カリカリと手動で歯石を除去します。

先端の部分が刃となっており、鋭くとがっています。前歯や奥歯など、それぞれで適した部位が異なり、歯科医や歯科衛生士が手動で行うため、歯と歯の間の細かい部分の小さな歯石も確実に除去できるのが特徴です。

また、歯並びが悪い部分や歯ぐきより下の部分の歯肉縁下歯石の除去にも手用スケーラーが活躍します。

処置中に痛みはあるのか?

歯石除去(特にルートプレーニング)をおこなう際は、歯ぐきの中に器具を入れて歯石を除去しますが、歯石がついている周囲の歯ぐきは炎症しているため、器具を入れると痛みを伴うことがあります。

そのため麻酔を使用して行うことがほとんどです。歯周病が進行している場合はほぼ必ずと言っていいほど麻酔を行います。麻酔をすることで効果的に歯石の除去を行えます。

歯科の麻酔のちくっとする不快感が苦手で麻酔をしない選択もできますが、治療中の痛みをかばい歯石を取り残してしまうと治療の効果が下がってしまいます。

歯石取りの回数は?

原則保険のルールとしてスケーリングは上下2回に分け、SRPは麻酔をして最大6回程度に分けて行います。

なぜ回数を分けるのか?という質問をよくいただきますが、理由としては、炎症が強い場合歯石取りを一度に行ってしまうと歯ぐきに痛みが出てしまう恐れがあるからです。

他にも、麻酔を口の中全体に効かせると話しにくい、口をゆすげないなどの弊害も起きてしまいます。重度の歯周病で硬い歯石がついていた場合はより歯石の除去に時間がかかってしまい、一度に行おうとすると患者様への負担も大きくかかります。

そのため数回に分けてクリーニングを行うという保険診療上のルールに沿って、回数を分けて行っていきます。回数はかかりますが、効果的に治療を進めていくためにも複数回通っていただくことを推奨します。

歯石取りの料金

保険適応で、初診料や検査の料金をを含め3000~4000円、2回目以降は1500円前後です。

他にも処置を行う場合はここに追加で料金がかかります。

(2024年6月現在)

歯石取りの注意点

ここまでは歯石取りの目的、処置の方法、スケーラーの種類などについてお話してきましたが、スケーリングで歯石除去する際には注意すべき点もいくつかあります。歯石の除去に伴うリスクを十分に知っておくことが大切です。

知覚過敏

スケーリングで冷たいものがしみるような知覚過敏の症状が現れる原因は、歯根面の露出です。歯石などによって腫れていた歯ぐきが落ち着くと歯ぐきの位置が下がり、歯根の部分が露出します。

歯根面にはエナメル質が存在せず、象牙質がむき出しとなっているため、そこに冷たいものなどが触れると知覚過敏が生じます。

みなさんも過去に一度は経験したことがあるかと思いますが、知覚過敏は一時的な症状にとどまることが多いです。しかしながら場合によっては慢性化してしまうため、その際は知覚過敏のお薬を塗ったりしてます。

知覚過敏の原因や対処法についてはこちらの記事を参考にしてください↓

http://kanamorisika.com/blog/2024/04/25/11709/

歯が長くなる・歯茎が下がる・歯と歯の間にものが詰まりやすくなる

スケーリングやルートプレーニングを行った後は、処置前と比較すると歯が長くなったように見えたり、歯茎が下がって見えたり、食べ物が詰まりやすくなることがあります。

歯石によって腫れていた歯ぐきの腫れが落ち着くと、歯ぐきの位置が変わり、実際には歯が長く延びたわけではないのですが歯が長くなったように見えたり、歯ぐきが下がったように見えることがあります。

ただ、いずれも歯石を取ることで歯ぐきの炎症が落ち着いてきて起こりうる治癒過程であり、悪化しているわけではありません。

詰め物が外れる

セラミックや銀歯、プラスチックの詰め物がある場合、スケーリング、ルートプレーニングの処置中にこれらが外れてしまうことがあります。通常、詰め物はしっかり接着してあるため簡単には外れませんが、長年お口の中に入っている状態ですと徐々に劣化して接着がゆるくなり、気づかないうちに詰め物の中で虫歯になっていることがあります。

硬い歯石を取る際には場合によっては力がかかり、その弾みでそのような詰め物が取れてしまいます。

ただ、歯石を取り残しておくことはお口の中にとって悪影響です。万が一詰め物が外れてしまうことがありましたら、外れた部分の虫歯の状態を確認し、改めて治療を行いましょう。

まとめ

毎日の歯磨きなどのセルフケアはとても大切です。しかし、セルフケアだけでは歯石の付着を完全に防ぐことは難しいです。歯石は時間がたてばたつほど硬くなり、除去が困難になり、虫歯、歯周病の要因にもつながります。

一度歯石を取ったとしても、お口は毎日使うものであり、常に細菌が存在している状態で、また新たに歯石はついてしまいます。

ご自身の歯を守るためにも定期的な歯科検診、歯石の除去をおすすめします。

私たちは、歯周病専門のクリニックとして虫歯治療から噛み合わせまで、 患者さま一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、患者様の満足を第一に最後まで治療します。 初診のお申し込みは、24時間WEBから可能です。 皆様のご来院を心からお待ちしております。

http://kanamorisika.com/yoyaku24h/

初めて行く歯医者さんの料金は?何をする?初診の流れを解説

2024/06/20

品川区の歯医者 かなもり歯科クリニック歯科助手の伊藤です。

この内容は大人の方向けの初めての歯科診療(初診)の流れや内容となります。

(お子さんの場合はまた違った流れとなります。)

はじめに

引越し後、何か大きなイベントの前、虫歯がある気がする、歯がしみる・・・

人によって歯医者さんに行こうと思うタイミングはそれぞれです。

しかしながら、歯医者さんに行こうと思ったものの、初めて行く歯医者さんの初診(1回目)は特に緊張して、行くのをやめてしまおうか‥と尻込みする方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は歯科の初診時にかかる料金をはじめ、初診時の流れを説明をしていきます。

最後には当院、かなもり歯科クリニックの理念を紹介しております。

初めて行く歯医者さんへの心構えとして参考にしてみてくださいね。

歯医者の初診時の費用は?

歯医者の初診時の費用は、健康な成人の場合は2024年6月現在、約3000~4000円です。日本の健康保険が適応され、3割負担でこちらの費用となります。

ここに応急対応などが加わると金額は変わりますので、心配な方は多めに(1万円程度)お持ちいただくと安心かもしれません。

医療証などをお持ちの方はこれに限った話ではないため、初診時に必ず保険証・医療証をお持ちください。

支払いの方法は、現金またはクレジットカード対応している歯医者がほとんどです。また、現在はキャッシュレス決済を導入している歯医者が増えています。

支払い方法が不安でしたら予約時に自分が使用したいキャッシュレス決済に対応しているかを確認をしておきましょう。

予約について

現在はインターネットの普及によりウェブサイトを経由した予約ができる歯医者さんが多く存在しています。

電話が苦手、伝えたいことを伝えられるか不安な方は、病院予約専門のウェブサイトなどでご自身の最寄駅・ご自身が悩んでいる症状に特化した歯医者さんなどを検索し、ウェブから予約するのはいかがでしょうか。

検索の例

「歯周病 専門医 〇〇区(ご自身の住む地域の名前)」

「歯の検診 歯石除去 歯医者 〇〇駅(ご自身の住む地域の名前)」 など

また、予約の時点で治療について伝えたいことがございましたら、ウェブサイトを経由して問診票を送るシステムを使用して、コメント欄に希望を書くこともできます。

初めての場所で緊張し、痛い箇所や気になる部分を伝えきれなかったとなるとせっかく頂いた貴重なお時間がもったいないですからね。

伝えたいことをメモにまとめてくる方もいらっしゃいます。

来院時の持ち物

保険証・医療証・障害者手帳(お持ちであれば)

お薬手帳

紹介状(お持ちであれば)

取れてしまった被せ物・詰め物

使用している入れ歯

携帯電話

→アプリで予約を管理する歯医者もあるため。キャッシュレス決済可能な歯科医院もあります

現金またはクレジットカード

治療時の必須事項・インフォームドコンセント

当院ではインフォームドコンセントを重視しております。

これまでに受けた歯科治療で、治療内容に関しての具体的な説明がないままに治療が始まってしまい「今、どの歯を治療しているんだろう?」「何か詰めてもらったけど、どんな感じなのかな?」と不安や疑問を抱いたことはありませんか?

このようなことがないよう、患者さまに診療内容を詳しくご説明し、同意を得ることを“インフォームドコンセント”と言います。診断からメインテナンスまでの診療を患者さまにわかりやすくご説明し、ご理解・ご納得いただいた上で診療を開始します。

初診の流れ

初診の具体的な流れです。

問診(カウンセリング)

患者さまが来院されて「虫歯になってしまったみたいで…」と話されたとしても、すぐに「では、削りましょう/抜きましょう」とはなりません。まずは「どんなふうに痛むのか」「いつごろから痛みを感じ始めたのか」といったヒアリングを行います。

事前に問診票に記載していただいた痛みがあるところの症状などを詳しく聞かせていただき、診断を進めていきます。

お口全体のレントゲン(パノラマ撮影・デンタル撮影)

虫歯や歯周病の進行状況などを確認することができます。

レントゲン撮影では、痛みの原因の部位の特定・虫歯や歯周病の有無・不良補綴物の有無・顎関節症の有無・治療後の歯の感染の有無など、一枚の写真でたくさんのことがわかります。

口腔内写真

自分のお口の中を改めてしっかりと見る機会はなかなかないのではないでしょうか。レントゲンだけでなく、写真をみていただくことで、ご自身の歯の現状をご理解していただけます。

顔貌写真

お口元の状態を記録します。顎のゆがみ、噛み合わせ、歯の見え具合、上下の骨格のバランスなどを見ていきます。無自覚な口元の筋肉の悪習癖などもわかるため、とても重要なものとなります。

治療計画・説明

上記の検査結果や事前のカウンセリングをもとに、痛みの原因や最適な治療方法の追求を行います。

また、治療の流れや現時点でわかる虫歯の数、歯周病の進行具合などをお伝えし、ざっくりとした治療の期間をお伝えすることもあります。(治療の内容に前後する場合がございます。)

治療のイメージが沸かない方にはアニメーションなどを使用して説明することもあります。

治療方針を決定した後のインフォームドチョイス

カウンセリングで患者さまからお悩みやご希望を伺い、検査により医師が判断した診察結果や治療の提案をお伝えし、患者さまの同意を得られてから初めて治療がスタートします。

例えば、歯科医師が「インプラント治療が適している」と判断したとしても、その治療方針を受け入れるかどうかの決定権は患者さまにあるのです。

当院では、インフォームドコンセントはもちろんのこと、インフォームドチョイスも重視。患者さまの肉体的・精神的・金銭的な負担を軽減できるように考慮しながら、複数の改善方法をご提案し、患者さまのライフスタイルや人生プランに最適・最善の治療プログラムを選択していただけるように努めます。

かなもり歯科クリニックの理念

私たち歯科医院の仕事は、患者さまの歯と口の健康と美しさを改善・維持することです。そのために最も大切なことが「トータルケア」と考える当院では、総合的な診断のもと、審美治療・インプラント治療・歯周病治療・噛み合わせ治療・根管治療等を駆使し、お口の中を美しく健康に導きます。

すべての治療において「精密さ」を重視すると共に、常に「患者さまにとって本当に最適な治療は何か」を追求・実践し続けています。当院では、今後も「チームアプローチ」によって、患者さまの口腔内の健康と美しさを取り戻し、末永く維持できるよう努めていきます。

かなもり歯科クリニックのクレド

当院では、下記のような【クレド(Credo)】を掲げ、徹底しています。クレドとは、もともとラテン語で「約束」「信念」「信条」を意味する言葉です。そして企業活動においては、経営理念や会社の約束などをわかりやすく整理し、社員が具体的に行動できるように明文化したものを指します。

かなもり歯科クリニック クレド

「患者さまの満足を第一に優先し、地域社会に貢献する、

常に変化していくクリニックでありつづける。

私たちは、患者さまに満足していただけるよう、最大の努力をします。

私たちの使命は、困り事があり、訪れた患者さまが

再び患者さまとして、来院されないこと。

健康な人が、もっと健康になるため、健康でありつづけるため

私たちは、常に期待を超える一流のサポートをします。」

『満足』の一歩先へ -grow for the next-

当院でも、スタッフ間の共通意識・共通目標を掲げる大切さを認識し、行動規範としてクレドを作成しました。

これにより「患者さまにとって本当に最適な治療を実現する」という医院理念をスタッフ全員がしっかり理解し、「一人ひとりが日々心がけるべきこと」も浸透しています。

スタッフ一人ひとりが具体的なクレドを心に刻むことにより、理念が言葉だけに留まらず、当院で治療や予防ケアを受けられた患者さまの満足度や、二度と同じ症状に悩むことのない健康の実現といった「成果」につながるように努めています。

通院回数を少なくする短期集中治療

当院は、品川駅からも程近い新馬場駅北口から徒歩1分という、通院に便利な立地にあります。それだけに、忙しいビジネスマンの方やOLの方のライフスタイルにも対応できるよう努めています。

「忙しいので度々通院するのが難しい」といった患者さまも多くいらっしゃいますので、1回の治療時間は40~60分を目安として十分に取り、通院回数を極力少なくする短期集中治療を行っています。

そのため当院では、基本的に完全予約制とさせていただいています。

私たちは患者さまにスムーズにかつ精密な治療・メインテナンスを受けて頂く為、治療内容に応じ準備をしております。皆さまもお時間に余裕を持ちましてご来院下さい。ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。

ただし急患にも対応していますので、予約の患者さまにお待ちいただく必要が生じた場合には、きちんとお伺いを立て、可能な限りお待たせしないようにしています。

最後に

初めて行く歯医者は、大人になっても少しドキドキする方も少なくないと思います。

定期的に通うのが一番良いとされていますが、最後に歯医者に行ったのは何年前だろう…という方もいらっしゃいます。

今ある歯とこれから先何十年とお付き合いをするわけですから大切にしていきましょうね。

私たちは、歯周病専門のクリニックとしてむし歯治療から噛み合わせまで、患者様一人ひとりに合わせたトータルな治療をご提案し、患者様の満足を第一に最後まで治療します。初診のお申込み24時間はWEBから可能です。皆様のご来院を心からお待ちしております。